« L’Europe est destinée à devenir une espèce de machine à tourisme de masse à l’échelle du monde entier. » Rem Koolhaas

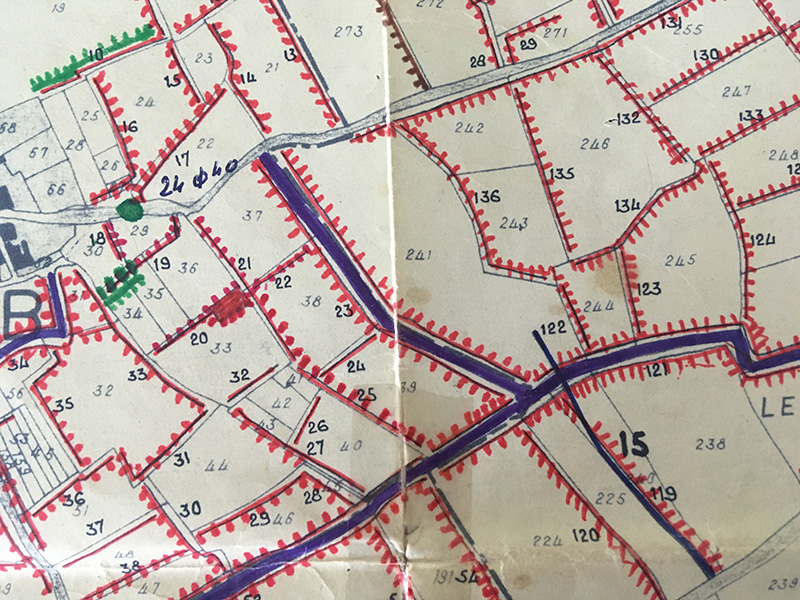

Le dessin du territoire sous le nom Empuriabrava m’avait interpellé. Sous les caractères italiques, une sorte de lacis complexe, comme un circuit électrique sur une carte à puces.

Un sol aménagé, artificialisé et composé par des tracés de la même couleur que la mer Méditerranée, le fleuve de la Muga et les marais avoisinants.

La carte était à trop grande échelle pour en voir davantage. Je décidai de m’y rendre sans chercher à en savoir plus.

Il fallait pour cela reprendre la voiture, monter puis redescendre la route aux lacis abrupts, sur les flancs du Puig Pení. Laisser derrière soi le parc naturel du Cap de Creus, ses criques aux contours saillants et ses sentiers côtiers fouettés par les vents d’Est. Retomber sans transition dans un environnement plan de voies rapides rectilignes ponctuées d’opulents ronds-points. Des voies bordées de palmiers ou de lauriers roses, de zones commerciales et de loisirs ici accumulées. Comme jetées en vrac.

Le paradis de jeux et de consommation de la Costa Brava.

On évoluait ici avec le sentiment de tourner les pages d’un prologue. Sans l’impatience habituelle de passer au premier chapitre.

On était hors saison. C’était le début du mois de mai. Les premiers et encore rares touristes flottaient dans ces grands espaces surdimensionnés et surventilés.

Leurs capacités étaient calibrées sur la fréquentation estivale. Mais on pouvait imaginer sans peine les parkings remplis à craquer lors de la pleine saison, les pare-chocs rutilants sous un soleil de plomb. Les vacanciers se pressant dans les portes-tambours des grandes surfaces offertes à la climatisation. Les cadis pleins de viandes à griller au barbecue, de glaces Miko et de bouées gonflables aux formes improbables (de la licorne au donut). Les files d’attente devant les stations-service et les embouteillages en direction des plages. Les serviettes sur les sièges des voitures pour éviter les auréoles de sel au séchage. Les parcs aquatiques et d’attractions diverses grouillant de monde et donnant le relais aux night-clubs le soir venu. D’ailleurs, une ancienne discothèque venait d’être classée ici monument historique. Comme si, ici, les échelles de valeurs s’appliquaient à d’autres référentiels.

Mais pour le moment, tout cela n’était qu’un grand espace fluide et vacant.

Dramatiquement disponible.

Je tombai rapidement sur le panneau d’entrée d’Empuriabrava. Un panneau voisin indiquait la frontière franco-espagnole à 40 km. Frontière où l’on recommençait à passer au pas, alors qu’il y avait quelques années de cela, on aurait pu se passer de rétrograder. Entre ici et la frontière une espèce de zone franche dédiée aux vacances. Les plaques d’immatriculation parlaient de toute l’Europe. Le décompte rapide auquel je me livrais fit émerger ce peloton de tête : espagnols, français et allemands. Une mitoyenneté géographique. Un entre-soi culturel établi qui tenait ici ses quartiers.

Cela semblait si facile d’être-là et d’en profiter. Si accessible. Un territoire efficace qui répondait aux attentes explicites de mer, de soleil, de détente et d’abondance.

À un carrefour, on m’interpella :

« Bonjour, vous êtes française ? (la question relevait davantage de l’affirmation : coup d’œil jeté à la plaque d’immatriculation) Vous savez où est la plage ? »

Je fis comme tout le monde et pris la direction attendue. Me laissant guider par les hautes silhouettes des complexes balnéaires et les drapeaux multinationaux hissés haut sur le port.

J’eus toute la liberté de choisir ma place de stationnement sur les parkings déserts. En plus, hors saison, c’était gratuit.

Sur l’avenue Joan Carles I, scotchée à l’intérieur d’une vitrine, une affiche décolorée par les rayons conjugués du soleil, de la lune et de l’effet de serre : 1967-2017 : Empuriabrava fête ses 50 ans !

On était en 2018, j’avais loupé de peu l’anniversaire et les cotillons.

On y était : le lieu de villégiature vrillait senior.

Comme dans la vraie vie, on tentait de donner à ce tournant un air de fête.

Comme dans la vraie vie, les signes du déclin pointaient pourtant sous les apparences trompeuses.

Je tombai sans même les chercher sur des panneaux à vocation pédagogique comme on se sent obligé d’en faire pour instruire les badauds. On n’y célébrait pas tant ce qu’était devenue la cinquantenaire que ce qu’elle avait été à sa naissance.

Plusieurs années après, le ton était encore à l’autopromotion de cette ville nouvelle et résidentielle, fraîchement sortie de terre. Une terre dont la valeur tenait à sa modénature de canaux navigables maillant pas moins de 23 km linéaires. Onze fois la longueur des Champs-Élysées. Pour entretenir le culte des comparaisons géo-référencées.

Une marina. Le mot était partout. Il sonnait joliment, teinté d’exotisme.

La structure urbaine était lisible : voies, stationnements, canaux, ports et villas. Le qualificatif de plaisance était aussi de bon goût. Fièrement accolé aux moindres lieux de circonstances.

On se targuait que le projet dessiné sur plan par les promoteurs avait rempli ses ambitions, on passait sur le fait que les travaux d’assèchement des marais, de terrassements et d’infrastructures ne s’étaient pas encombrés avec les autorisations requises… La satisfaction de la clientèle européenne guindée, face à cette offre inexistante jusqu’alors, étant jugée prioritaire.

Mieux : le projet restait à ce titre inégalé.

Sur ces panneaux, on avait pensé à tout. Même aux esprits contemporains récalcitrants les plus écologistes qui pouvaient se consoler avec le parc naturel dels Aiguamolls de l’Empordà voisin. Ceux-là encore, pouvaient aussi se dire que les contestations de l’époque avaient au moins permis d’éviter le projet initial du grand canal qui aurait dû relier le réseau aquatique d’Empuriabrava à la ville de Figueras, distante de 17 km plus à l’Ouest.

À Empuriabrava, je déambulais dans la ville de tous les superlatifs européens.

Européens, mais pas seulement.

On cultivait ici le goût des comparaisons. On se vantait de ressembler à des icônes qu’on disait inégalables, démontrant là à quel point on s’était jusque-là trompés.

Si cela opérait à l’échelle intra-européenne : la Venise espagnole, cela s’exportait aussi à l’échelle extra-européenne : la Miami espagnole.

Car on pouvait se le permettre : on était là dans la plus grande marina résidentielle du monde.

À la manière des poupées russes, ce superlatif en abritait même un second : Empuriabrava abritait également le plus grand centre de parachutisme d’Europe, comptant parmi les plus importants au monde.

La ville des résidents aux quarante-deux nationalités faisait diversion dans une région où l’identité se crispait et se complexifiait politiquement. Les drapeaux catalans restaient plus nombreux que les drapeaux espagnols aux garde-corps des balcons.

On se rappelait difficilement que ce lieu était aussi l’un des maillons forts de la conquête internationale franquiste. Les territoires de l’économie touristique étant alors au cœur des campagnes de communication et de promotion d’image du régime. Mais cette histoire-là ne figurait pas sur les panneaux.

Aujourd’hui, Empuriabrava semblait avoir perdu son faste des débuts. Pour ceux qui savaient le lui reconnaître toutefois.

Le tourisme de masse lui avait enlevé son côté sélect’ et la généralisation des stations touristiques sur les côtes méditerranéennes avait banalisé son étiquette de luxe. Il n’en restait pas moins ici des traces fugaces et désuètes des excès fanés. Quelques voitures de luxe endormies devant des villas aux volets tirés, oubliées entre les piles de portails couronnés d’ordre dorique ou de tridents en céramique. Le décorum était toujours là. On se croyait parfois à Las Vegas ou dans un décor de cinéma.

Ce jour-là, la tramontane en était l’invitée de marque. Elle mettait à terre les panneaux temporaires de signalisation, faisait claquer contre les façades décrépites les panneaux « SE VENDE » en gros caractères des agences immobilières et se plier gracilement les palmiers. Le sable fouettait à raz le sol, par vagues serrées, la promenade de bord de mer, s’engouffrant au démarrage des voies de desserte Est-Ouest.

Les travaux du Passeig maritim, vaste espace ouvert sur la plage, étaient en suspens en ce jour de marché. Mais le compte à rebours était lancé : tout devait être bouclé d’ici l’été. Plus d’espaces publics appropriables, d’espaces végétalisés et piétonniers.

Au Sud-Ouest, la ville venait buter sur le fleuve de la Muga. On les surplombait tous deux en empruntant un chemin relevé d’une digue. En contrebas, les grands ensembles et les quartiers les plus récemment urbanisés. Les plus défavorisés aussi.

À Empuriabrava, une hiérarchie sociale s’établissait clairement entre les quartiers historiques et leurs successives extensions. Entre les quartiers parés de canaux et ceux qui n’avaient que la terre pour sol. Entre les voies loties se terminant en impasses privées avec aires de retournement et celles débouchant sur d’autres rues, d’autres places publiques.

Au moins, ici, on ne m’alpaguait pas tous les mètres pour que je loue un bateau sans permis ou que j’embarque pour un circuit touristique à la découverte de la marina.

La limite Nord-Est d’Empuriabrava était quant à elle tenue par le cours d’eau el Salins au profil moins endigué que celui de la Muga.

Je pris les rues Falconera, Norfeu et del Xaloc pour voies de retour. En longeant la ville de ce côté-là, on ne devinait pas la présence des canaux, les villas se retournant en U en fond d’impasses. La vue ne parvenait qu’à se glisser dans les perspectives austères et frontales des bandes résidentielles.

Une exception me fut permise par une parcelle fraîchement démolie. Le vide laissé temporairement ouvrait une perspective sur l’un des canaux. Je me garais sur le bas-côté et gagnais à pied le bord de la parcelle, en équilibre au-dessus de l’eau. Je savais les arrières des villas agrémentés de jardins, de courettes, de piscines et de pontons privés sur la marina, yachts amarrés. Pourtant, la découverte de cette vue habituellement réservée aux initiés s’avéra décevante. Le versant marina des villas était tout aussi opaque et barricadé que le versant lotissement.

Hauts murs couronnés de vaguelettes de tuiles, grilles et grillages aux mailles serrées, portillons avec verrous et digicodes… Le découpage parcellaire n’avait laissé aucune marge à ce qui aurait pu être un espace public partagé au bord de l’eau. Au sortir du bateau, les riverains se pressaient aussi vite entre leurs murs clos que lorsqu’ils se glissaient hors de leur voiture à l’autre bout de la parcelle. Ni le mode de transport, ni le paysage associé, ne semblaient susciter plus d’échanges de voisinage ou d’appréciations de l’environnement. Mais les résidents de la marina étaient-ils là pour ça après tout ?

La marina représentait pour eux un havre de paix. La définition de havre renvoyant, avec justesse, à cette l’idée d’exclusion et de protection : une petite anse abritée servant de refuge, comme le disait le dictionnaire.

En laissant la ville d’Empuriabrava derrière moi, un œil toujours posé sur elle à travers le rétroviseur central, un mot se glissa dans mon esprit.

Comme une tentative de définition nette et implacable.

Désuétudes.

Un mot pluriel qui ne se permettrait pas de généraliser une ville tout entière.

C’est les fragments de cette ville qui resteraient pour moi des désuétudes. Objets et espaces ternis, déclassés par les changements de pratiques et d’idéaux, un rien inadaptés mais qui demeurent pourtant. Et ce sentiment triste et fugace d’avoir entr’aperçu ce que les pionniers avaient voulu se construire ici tout en constatant aujourd’hui l’artificialité et les excès que cela avait pu donner.

La désuétude renvoyait à l’impression paradoxale qui soufflait ici : le balancement indécis entre la nostalgie de ce qui a été et l’espoir de ce qui sera. Car la ville se transformait, accompagnait de nouveaux usages et usagers, renouait avec son paysage, se réappropriait ses sols marécageux et sa végétation vivace.

Cette ville assumait sans jugements son auto-divertissement, s’autorisant à faire flirter le kitch et le patrimoine, le luxe et le populaire, l’animation et le désœuvrement.

L’étymologie latine desuetudo portait quant à elle l’idée de désaccoutumance, de perte d’une habitude. Ici : une tentative de sevrage tardif, autant subie que souhaitée.

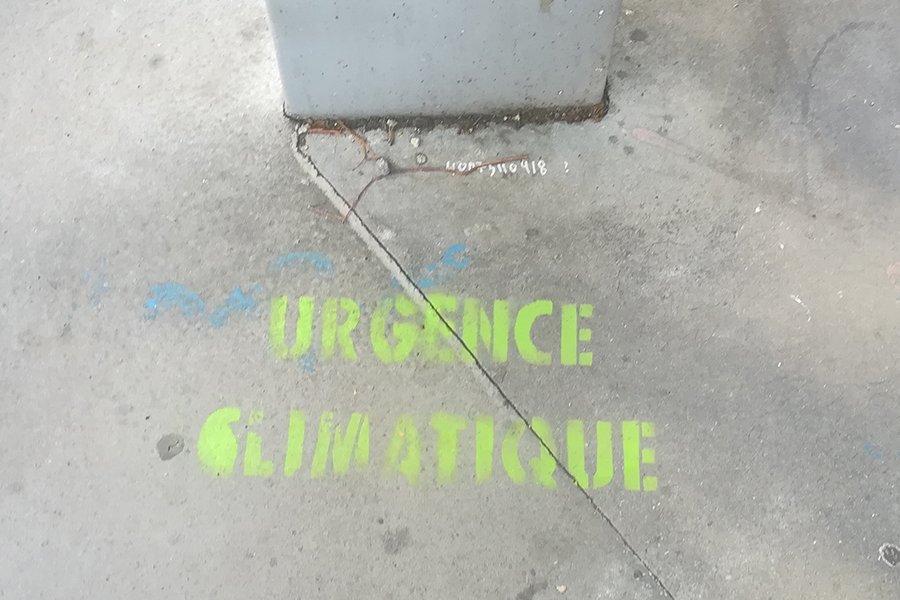

La saisie d’un basculement, d’un point de non-retour. L’Espagne n’en avait-elle pas récemment fait les frais dans l’opinion, prenant soudainement conscience que les stations touristiques décontextualisées et l’urbanisation littorale déraisonnée ne correspondaient plus ni aux attentes des habitants ni à la demande des touristes contemporains, incitant les décideurs à revoir leurs copies ?

Je me souvenais d’une donnée : 6 m².

La surface minimale recommandée d’espace de plage par personne selon l’Union européenne.

L’Espagne n’y répondait majoritairement pas alors que l’enjeu était grand pour conserver sa deuxième place — acquise avec éclat en 2017 — des pays les plus visités au monde. L’Espagne qui talonnait la France et tenait tête aux États-Unis.

Me vint alors à l’esprit le complexe du Club Med démoli sur ordre du gouvernement quelques kilomètres plus loin. Le site avait été rendu au parc naturel du Cap de Creus par un projet mené par l’équipe de Marti Franch entre 2005 et 2010. Rendu aux vents dominants de la pointe la plus à l’Est de l’Espagne qui taillent là-bas les formations géologiques de façon sculpturale. Sonnant la fin du tourisme privilégié et le retour à la biodiversité, à l’équilibre du milieu et aux parcours publics respectueux du paysage érodé protégé.

Je baissai les deux fenêtres avant. Ici aussi, le vent marin traversait l’habitacle. Il ne faisait pas chaud au point de mettre la clim.

Je me redis qu’on était-là hors-saison. Dans un contraste certain.

Que ma perception d’Empuriabrava aurait pu être tout aussi différente en un quelconque autre moment de l’année.

Alors que je venais de réussir à poser un mot sur le ressenti de cette ville, de façon contradictoire, Empuriabrava ne m’avait jamais paru aussi insaisissable.

François CHASLIN, 2001, Deux conversations avec Rem Koolhaas et caetera, Sens & Tonka.