Aziz avait étudié chez les Pères Blancs, qui étaient restés en Algérie après l’indépendance — j’imagine toutefois que ce n’est pas là qu’on lui fit découvrir la naissance de la psychanalyse, la lutte des classes, ou la sociologie.

Les mains d’Aziz étaient calleuses, abîmées par les travaux des champs et le travail du métal. Salies par la terre et le fumier de ses chèvres, par les picots de ses figues. Dans sa maison, au sommet d’un piton de Kabylie, l’eau coulait un jour sur deux. Alors oui, Aziz portait sur lui l’odeur tenace de l’effort. Et ses mains étaient plutôt sales. Mais pour connaître Aziz, il fallait lui serrer sa pogne rugueuse d’ancien métallo et plonger ses yeux dans les siens.

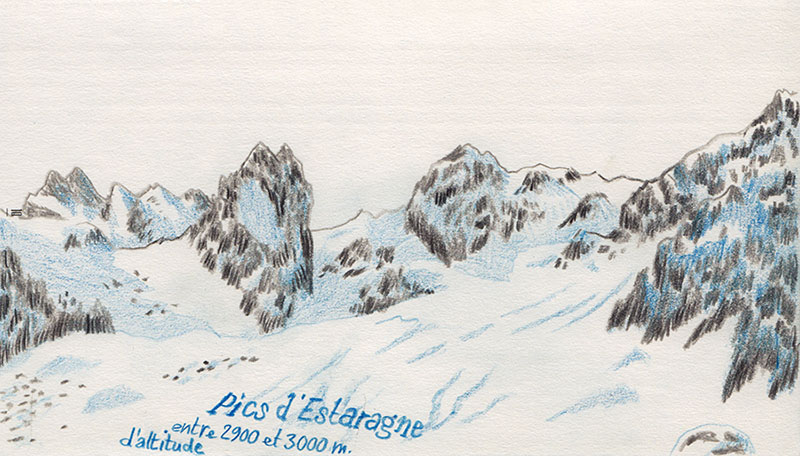

Notre rapport à la liberté est intimement lié aux paysages qui se révèlent à nos yeux. À la conscience que nous avons en nous-mêmes, collectivement et individuellement, d’en participer. Et une identité collective ne peut se construire ni se redéfinir sans contours ni espace. Cette identité-là, en s’élaborant, établit en même temps un paysage mental, donne un sens et un mouvement à une géographie intérieure, définissant un nouvel espace de relations possibles. C’est en arrivant en Kabylie que j’ai vraiment compris le sens des mots du géographe anarchiste Élisée Reclus : « Là où le sol s’est enlaidi, là où toute poésie a disparu du paysage, les imaginations s’éteignent, les esprits s’appauvrissent, la routine et la servitude s’emparent des âmes et les disposent à la torpeur et à la mort. » S’il y avait bien un paysage où survivait la poésie, en Algérie, c’était en Kabylie où infusait une résistance à la servitude, la rébellion à la torpeur. Et l’espoir devant la mort. Cette partie de la région semblait être le lieu d’une parole encore possible sous un régime momifié et muet. Le chemin propice à une « émancipation spatiale », malgré — ou peut-être justement grâce à — des vallées escarpées et des crêtes difficilement accessibles. Immédiatement, c’était l’impression qui s’imposait à nous à mesure que nous avancions le long des routes étroites : nous prenions le maquis.

Le village d’Aziz se trouvait en haut d’un ravin, surplombant d’un côté l’un des nombreux virages de la route qui conduit à Ain el-Hammam, un bourg que l’on continue d’appeler Michelet, « comme du temps des Français ». De l’autre côté, le village offrait une vue impressionnante sur une vallée étroite, et les contreforts du Djurdjura.

Le soleil tapait sur le massif de la « Main du Juif », une crête qui dessinait vaguement les contours de doigts crochus, et dont le nom en disait long sur l’imaginaire antisémite qui imprégnait désormais tout le pays, jusqu’aux montagnes kabyles. Tout en pentes et en ruelles étroites, le village comptait trois cents habitants, cousins, voisins, alliés ou rivaux tout à la fois. Un petit cimetière coiffait un autre piton, juste à côté de la salle culturelle pour la jeunesse, construite par Aziz et ses amis. Quelques arbres et des prairies en pente constituaient l’essentiel de la production agricole : on y récoltait surtout des cerises et des figues. Quelques troupeaux de brebis paissaient la tête dans l’axe de la pente, à l’ombre des platanes plantés autrefois par « les Français » le long de la route qui desservait les villages jusqu’à Michelet, et qui montait jusqu’au col où se planquaient, pendant la « Décennie noire », les maquis islamistes du FIS.

Dans les années quatre-vingt-dix, Aziz s’était retrouvé au col, avec l’argent du village sur lui, accompagné par un jeune militaire. Il avait cru voir une pierre bouger, mais c’était un « Barbu » armé d’une Kalachnikov, bientôt suivi d’une vingtaine de gaillards menaçants. Le militaire n’avait pas bougé. Aziz lui avait conseillé de rester en retrait, et personne ne mourut ce jour-là. Les maquisards ne fouillèrent pas Aziz et l’argent du village arriva à bon port.

Depuis, les Kabyles de Michelet avaient repris la montagne et célébraient cette reconquête. Ils y montaient en famille pour pique-niquer et jouer du oud au bord de la route, attendant que le soleil disparaisse derrière la « Main du Juif ». Mais les soldats n’étaient jamais loin, contrôlant les carrefours dans leurs petites guérites en béton. Les bras croisés sur le rebord de la meurtrière, avec l’air de s’en foutre, comme beaucoup de gens dans ce pays, ils regardaient passer les voitures.

Quelques années plus tôt, le Français Hervé Gourdel, un randonneur venu arpenter le Djurdjura, avait été enlevé et assassiné pas très loin de Michelet. Au volant de son fourgon, Mohammed nous avait désigné l’endroit, sur l’autre versant de la montagne. La reconquête n’était pas encore achevée, même si la Décennie noire avait pris fin. Daech et Aqmi avaient pris le relai. Et tous les maquisards ne s’étaient pas rendus.

Sur la route montant vers le col, les hommes pissaient dans le vide du haut des rochers. Les enfants faisaient claquer des pétards dans les tunnels où les voitures klaxonnaient volontiers pour faire fuir les mauvais esprits. Aziz s’emportait : ici commençait le parc naturel du Djurdjura et tout ce vacarme devait gêner les animaux.

Aziz était un vrai écolo.

Les carrières de grès qui abîmaient le paysage le faisaient pester contre le gouvernement. Lors de la fête de l’Aïd-el-Kebir, il était incapable d’assister à la mise à mort traditionnelle de l’agneau. « Si je reste, je me mets à pleurer », disait-il. Ses enfants n’avaient vu pleurer leur père qu’une seule fois : à la mort de sa tante, qui l’avait élevé comme un fils. Depuis, Aziz semblait tari. Mais quand il parlait des animaux ou de la nature, il s’emportait rapidement. Comme quand il parlait de la « Momie », le président Abdelaziz Bouteflika, que personne n’avait vu à la télévision depuis des mois, et au sujet duquel circulaient des rumeurs à la fois drôles et tragiques. Qu’une momie brigue un cinquième mandat ne surprenait plus personne. Et plus personne n’était dupe du « jeu démocratique » à l’algérienne. Voteraient-ils ? Sans doute pas. « Ici, on n’attend plus rien du pouvoir », disait Aziz. Lors des élections législatives de mai 2002, les députés représentant la Kabylie au parlement furent élus avec 2 % du corps électoral…

À l’extrémité d’un autre pic, encore, on distinguait une tache blanche : c’était un sanctuaire dont la légende racontait qu’un pèlerin avait dévalé l’à-pic avec une marmite de semoule, et miraculeusement survécu à la chute, sans perdre un seul grain. Du côté de la « Main du Juif », il y avait aussi la grotte du Macchabée. Rien à voir cette fois avec les tribus d’Israël ni avec le président : on avait un jour, parait-il, retrouvé dans cette cavité les restes d’un corps presque momifié. Certains prétendaient qu’il en restait quelques morceaux. Comme une cartographie personnelle, imaginaire.

Au village, il y avait encore Omar, l’éleveur de vaches révolté, un nerveux qui hurlait sa colère jamais éteinte, comme la clope qu’il tenait toujours allumée entre ses doigts. Mohammed, le chauffeur de taxi collectif au sourire généreux, toujours prêt à rendre service et à sillonner la vallée jusqu’à Tizi-Ouzou. Les fils d’Aziz restés au pays : Azrur, un jeune séparatiste militant pour l’indépendance de la Kabylie, qui cherchait à gagner la France coûte que coûte et passait deux heures par jour à soulever de la fonte. Son but : écumer les sites de rencontre et trouver l’âme sœur, si possible française. Converti au christianisme, pour un peu il aurait fait passer Jésus pour un Kabyle qui s’ignore. Son frère Saïd, qui avait été recalé à un télé-crochet malgré sa belle voix. Abdel, leur oncle, un marathonien acharné qui courait toutes les courses qui se présentaient à lui dans un rayon de cent kilomètres — peut-être était-ce sa manière à lui de tenir. Et les femmes : Amina, l’épouse épileptique d’Aziz — la gueule fracassée par les chutes à répétitions. Aziz disait : « les médicaments ne lui font rien. C’est juste des placébos ! » Fatiha, la femme d’Abdel, qui tentait tant bien que mal de tenir en respect sa belle-mère, que tout le monde appelait « la Vieille », et qui faisait l’air de rien la pluie et le beau temps dans la famille. Et puis, il y avait le village « éloigné », hors les murs. Ceux qui avaient gagné le gros lot et l’Europe, en obtenant leur visa ou mieux, la nationalité française. Ceux qui avaient, comme Mehdi, le fils ainé d’Aziz, rencontré une Française du Bassin minier sur Meetic et s’étaient mariés au bled, avant de traverser la Méditerranée non pas sur un zodiac pourri depuis la Libye en se faisant passer pour un réfugié de Tripoli, mais en avion et sans escale : Alger-Marseille direct en un peu plus d’une heure. Ou sur le pont d’un ferry, où les qamis et voiles intégraux se changent en shorts et en tongs, en discrets hijabs à mesure que le bateau s’approche des côtes phocéennes.

Ils rêvaient d’Europe, oui. Ils ne voyaient pas d’avenir à l’Algérie, et se méfiaient des élections-pièges à con qui, au mieux prolongeraient pour cinq ans le règne de la momie-pharaon, et au pire, plongeraient à nouveau le pays dans une guerre civile. L’Europe leur offrait un espoir qui venait pulvériser régulièrement leur lassitude. Elle évoquait aussi l’injustice de l’Histoire que seul l’avenir pourrait un jour réparer.

Le père et l’oncle d’Aziz avaient fait « la guerre contre les Allemands ». Ils avaient libéré Strasbourg en décembre 1944, et l’oncle s’était fait tuer. Puis le père avait dû survivre à la guerre contre les Français. En 1962, à l’indépendance, la famille aurait pu demander la double citoyenneté, dans la mesure où l’oncle avait été tué au combat. « Mais personne ne nous l’avait expliqué, donc on n’a rien eu », dit Aziz. Ils avaient manqué le train de l’Histoire, vissés à jamais aux montagnes kabyles, tout à la fois forteresse, refuge, foyer et prison. Pourtant, Jugurtha y croyait. Saïd y croyait. Leur frère Mehdi y avait cru et avait gagné. Omar avait choisi la colère. Aziz, la résignation.

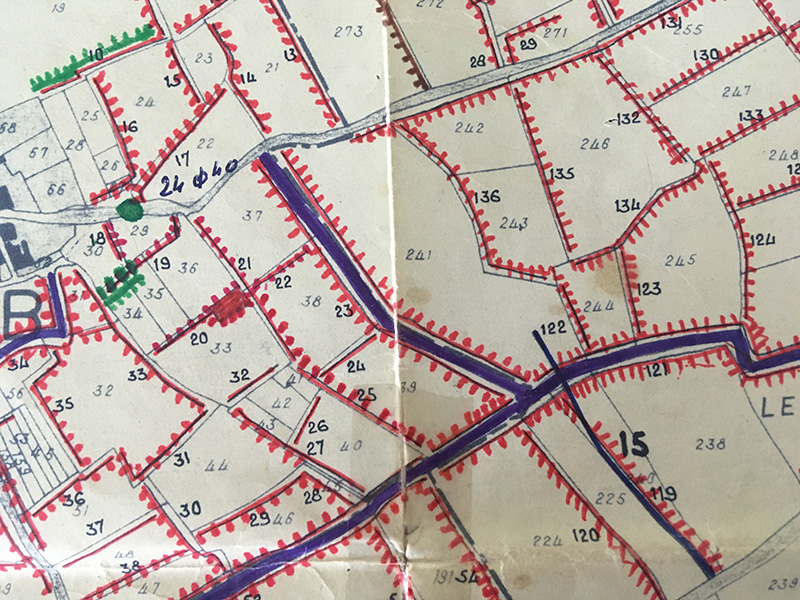

En attendant l’Europe ou l’autonomie rêvée par le MAK (Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie), on s’organisait dans les villages. La tradition ancestrale remettait à des comités de villageois l’autogestion sous forme de démocratie directe municipale. En 1873, un officier botaniste et un ethnologue français de retour de mission faisaient dire à Ernest Renan que « l’organisation politique kabyle représente l’idéal de la démocratie, telle que l’ont rêvé nos utopistes ».

À l’origine, la Tajmat regroupait une assemblée d’hommes et de femmes qui débattaient des questions relatives à la vie du village, prenait des décisions et éventuellement châtier les contrevenants aux règles propres à chaque douar. À partir du XVIIIe siècle, les femmes ne furent plus admises dans la Tajmat, qui devint exclusivement masculine. Ces réunions pouvaient concerner plusieurs villages qui s’unissaient alors en confédérations (Qabila). Les assemblées de village résistèrent un temps à la colonisation turque puis française, mais perdirent de leur influence après la centralisation de l’État colonial, puis indépendant. Depuis 1980, les Kabyles renouent avec cette forme de démocratie directe, surtout en raison de la méfiance de l’État centralisé, arabe et musulman. Administrativement, Alger a défini la Tajmat comme un ensemble de « comités de village », qu’il soupçonne d’être le lieu d’un contre-pouvoir et des foyers d’insurrection depuis trente ans. En attendant, la Tajmat est surtout un moyen pour les Kabyles de s’organiser devant l’incurie et l’inertie du pouvoir central. Régulièrement, lors d’hiver particulièrement rigoureux, les vallées qui mènent à Ain el-Hammam se retrouvent ensevelies sous des mètres de neige, et ainsi coupées des axes de communication pendant plusieurs jours avant que l’État ne rouvre les routes avec l’armée. Une raison de plus pour les villages kabyles de se sentir éloignés du pouvoir et des infrastructures nationales.

Entre rêve d’Europe et émancipation régionale, Aziz et les siens se retrouvent prisonniers d’un paysage aux lignes presque immuables. La jeunesse semble s’être fait une raison et beaucoup veulent désormais tenter leur chance ailleurs. Les « vieux », comme Aziz et Omar, ne se sont pas vraiment résignés, mais leur colère a pris une autre couleur, plus patinée, moins éruptive et moins visible. Une colère qui ressemble de plus en plus à du mépris pour l’État algérien.

Après nous avoir conduits au commissariat d’Ain el-Hammam pour nous présenter à la police et se porter garant de notre sécurité, Aziz eut ce qu’on appelle un « geste éloquent » : on lui prit l’empreinte de son index qu’on apposa au bas du formulaire. Une fois sorti, il cracha dessus pour l’essuyer sur son bleu de Chine, tant par dégoût que par mépris. C’est cette image que je retiens de ce premier voyage en Kabylie : un homme crachant sur son doigt pour effacer la trace infamante d’un régime policier à bout de souffle.

Strasbourg, novembre 2018

Ce texte est le fruit d’un premier voyage en Algérie (Kabylie) du 13 au 28 juin 2018. Les prénoms des personnes ont été modifiés, à la notable exception du président Abdelaziz Bouteflika. Il est aussi le fruit de récentes lectures sur l’histoire du mouvement libertaire.

Aziz devant son village @ Baptiste Cogitore

Aziz devant son village @ Baptiste Cogitore