Le paysage se définit, mais au-delà, il se ressent, s’imprègne d’un imaginaire propre à chaque personne qui porte les yeux sur lui, à chaque homme, à chaque animal.

Cet imaginaire lui permet de se construire un espace, au-delà de la simple réalité de la vision, hors du temps et de l’instant.

Mettre de la personnalité, des émotions dans son appréhension, c’est s’imprégner, assimiler, s’engager, plus loin que sa spatialité pour comprendre son rapport à nous, les hommes.

C’est cet imaginaire, cette intimité que nous partageons avec ceux qui en ont fait l’expérience. D’une personne se construit un imaginaire qui progressivement deviendra collectif. De cette subjectivité offerte, partagée naîtra le paysage commun.

S’impliquer, physiquement, mentalement, c’était pour moi la seule manière qui me permettait de voir le site porteur de mon travail de diplôme par mes propres yeux, me dégager de la vision des autres, de ces personnes que je croisais et qui connaissaient déjà ces paysages du Haut Allier, ces personnes qui l’habitent, qui l’analysent, celles qui le croisent au quotidien.

Accepter mon regard, celui du premier homme, de la première femme, celui qui a gardé ses réflexes animaux, celui qui malgré nous, nous fait frémir de paysage.

ANTHROPIE ANIMALE

Je me sens accompagnée, c’est une ombre qui me suit, silencieuse mais présente dont je sens le regard me transpercer. Elle pourrait devenir mes yeux, quoi que…

Suis moi, viens, soit silencieuse, ne te montre pas. Sois discrète, un fantôme dans la nuit, un souffle en plein jour.

Si tu disparais dans l’espace, tu pourras le voir de tes propres yeux (ceux de l’observation). Tu humeras les parfums en toute liberté, tu sauras apprécier les odeurs, tous les fumets, agréables ou non avec tes seules narines.

Toi seule entendra les bruissements qui s’étalent devant toi.

Et dans une synesthésie invisible, ton corps pourra sentir le paysage qui s’imprègne doucereusement.

Et n’oublie pas, c’est à toi seule tout cela.

Tu partageras l’espace mais tu seras la seule à sentir ainsi ses émois.

D’autres les ressentiront, mais différemment.

Ceux là seront tes souvenirs, propres, dénués d’influence.

Car ce voyage nous allons le faire d’un souffle, comme un courant d’air qui se faufile, qu’on ne distingue que trop tard, une fois propagé.

Ce voyage est à toi.

Ce voyage est peut être un peu à moi aussi…

Bois sylvestres

Les versants s’habillent. Nus la dernière fois que je suis venue. Obscurs, le socle noir à nu, les jours courts de mars les grisaient encore plus. Les squelettes des arbres exacerbaient la rudesse de l’hiver.

Aujourd’hui tout est tendre et soyeux. La fin de journée dans le soleil de printemps, celui qui commence à raser, à écraser les ombres. Dans cette lumière tamisée, le vent frôle mes oreilles, caresse les feuilles qui m’enveloppent.

Des feuilles fragiles, naissantes… Elles éclosent sur les branches sèches ces derniers temps. Leur fragile épaisseur les rend éphémères. Hier elles étaient bourgeons, ce cocon protecteur, chaud, rassurant. Aujourd’hui des pans de cellulose joignent leurs frêles nervures. Le soleil les transperce, comme du papier de soie vert solaire qui anime les versants en volant au vent. Le mouvement de l’air m’emporte dans le chant des oiseaux, cette enveloppe, ces espaces printaniers, je les imagine voletant à travers les branches ; parfois ils s’abritent sous le piquant des épicéas, je le sens. Ils se posent, immobiles sur le saumon des pins sylvestres, peut-être rassurés par la persistance de leur feuilles, de leurs épines. Camaïeu vert tendre, vert dense, les alisiers viennent fausser mon regard. Tâches blanches dans les versants, points de lumière qui font ressortir les lichens qui accrochent la roche.

Cette roche noire, ce basalte taillé par le volcanisme et ses âges. Cette taille, cette force des orgues basaltiques.

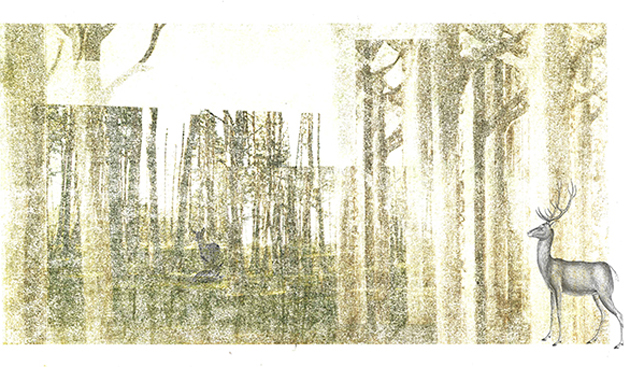

Orgues… j’entends le soufflet de la pierre, le souffle du centre de la terre qui fait monter ces hexagones de pierre à mes oreilles. A côté, si je me concentre, au delà des gazouillis des mésanges, au delà de la route qui passe, au delà du bruit de l’eau, des bruits discrets, silencieux. Ces bruits partant de la terre, plus près de l’humus, c’est le sol qui grouille : les racines des arbres renaissent, émettent leur propre longueur d’onde, je les entends communiquer pour s’éviter, éviter de se croiser. Entre ce cheminement, les vers remontent, le frottement de l’enveloppe des lombrics contre la terre s’extirpe jusqu’à la dernière couche, celle qui effleure mes pieds. Et dessus je perçois des pas, prudents, légers, souples. Des pas, des clacs, des vibrations. Des sabots ou des ongles qui font rebondir le sol mou couvert de feuilles. Des pas prudents sous lesquels bruissent les feuilles sèches des hêtres. Les bois frottent alors contre le bois tandis que délicatement, j’aperçois des lèvres saisir les fragiles feuilles tendres.

Je suis là dans un instant, l’instant du silence du sous-bois, pourtant incertain, prêt à se réveiller dans le sursaut d’un galop, dans un départ effrayé, effréné.

Ainsi je pressens un passage dans le silence forestier.

Paître le soleil

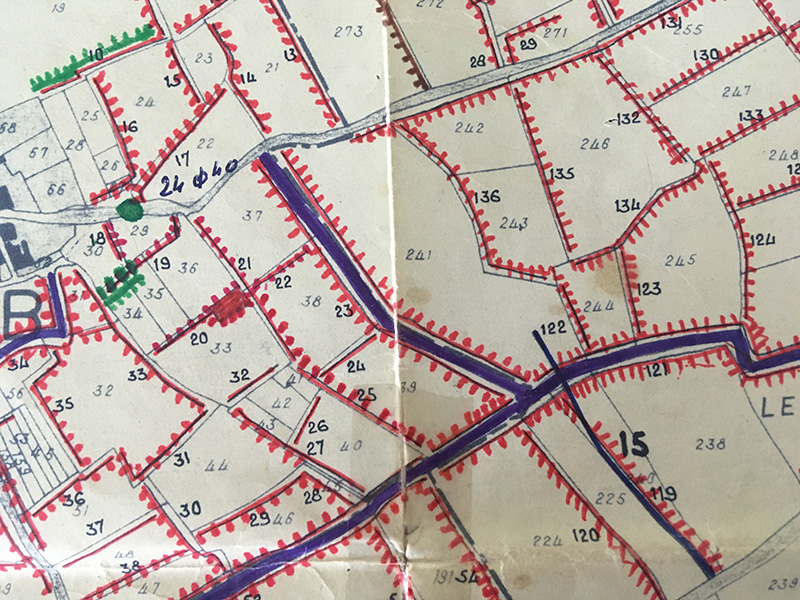

Sous les ondulations des céréales, la clarté des épis au vent se révèle dans le soleil rougeoyant des volcans. Le plateau du Devès me transmet la liberté des champs : une étendue sans frontière, dont les lignes fuient sur l’horizon. Je vois sans limite, si ce n’est celle de ma propre vue. Une étendue sans fin dont mon nez sent les effluves, la chaleur de l’herbe, la fraîcheur des vesces. Une odeur que je ne connais que dans ces grands espaces, où même la fraîcheur des bois ne vient entacher cette fine odeur. Une odeur de sécheresse, de poussière, une respiration de l’instant, à la limite de la dégradation, quand le blé atteint une dorure extrême, parfaite, dernier rayon avant la fanaison. Une douceur aérienne se dégage des tiges, leur tête au ciel, dans l’ouverture des graines au soleil, dans la manière dont la barbe du blé a de vouloir accrocher les nuages. Accrocher ou s’agripper au vent, au soleil, le long de mes jambes. Un scratch sur la paume de la main, un parasite le long des poils. Quand je sens l’air s’infiltrer le long de mes oreilles, le réflexe me fait tourner les pupilles vers ces étendues qui se dévoilent d’herbe, de feuilles ou de terre. Un paysage changeant que j’ai envie de parcourir, d’infiltrer, de courir dans cette infinie variation de l’accroche de la lumière aux saisons. Une terre rouge tabac qui frémit le fer, une terre qui chauffe comme sa lave originelle, tel le bouillonnement de la terre au plus profond d’elle même. Une richesse, une force que je vois dans la vigueur des cultures qui la quadrillent. Orthogonales, tranchées par les sillons, les chemins, les routes les traversent, les coupent, comme pour rompre cette peur de l’immensité, impalpable.

Un quadrillage qui se pare d’argent pendant l’hiver, celui qui est d’humeur changeant au printemps, ce temps où le matin capte le givre du ciel avant de laisser s’évaporer la terre chauffante dans la vapeur de l’air. Sous mes pieds, ce sol gelé s’évapore après avoir crissé, avoir craqué, une croûte mince qui se fissure et me transporte en été, quand l’eau cachée au plus profond des couches souterraines vient à manquer. Cette sécheresse, un manque d’eau, mais aussi une aridité marquée, été comme hiver, sur ces landes terreuses. Des étendues présentes dans une immobilité, celle de l’horizon, qui s’animent au fil des journées, des saisons de l’année. Par une traversée furtive au matin dont l’écho s’enfuie vers les bois pour n’y revenir qu’à l’annonce du soir. L’envol d’un raclement qui entaille la terre, fait bondir des flots de plumes et d’insectes et qui laissera le soleil annoncer le vrombissement de la poussière moissonnant les blés.

Terrier feuillu

Percevoir la chaleur, sentir un rayonnement à travers le voile chlorophyllien. Un bruissement doux teinte à mes oreilles comme un son frais et ocre. La clarté du sous-bois dans la douceur qu’elle partage ne me laisse pas indifférente dans cet espace d’entre deux qui m’accueille et où je me sens en sécurité, entre ombres et lumières, j’ai envie de virevolter dans les branches qui filtrent le ciel, de profiter un peu plus haut de cette lumière qui perce. L’appel de ces forêts claires envoûte le corps et l’esprit. Par sa terre brune qui attire, gravite, chuchote des paroles bercées des pierres qui affleurent. La douce complexité de ce mélange terre pierre rampe sous les pas, dans une souplesse telle que le monde environnant disparaît. La cohésion parfaite du minéral avec la matière organique qui porte la vie, construit l’accueil de la lisière, et de mon être. De ce tapis de mousse humide et frais se dégage une odeur mycorhizienne, comme envoûtante, jusqu’à provoquer l’envie de la fouler du nez. Un nez qui tourbillonne dans les senteurs qui s’en dégagent, sur ces troncs denses, ces champignons qui fleurissent le long des arbres, pour me frotter à la résine qui ruisselle hors du temps, pour venir humer le crissement des feuilles sur la litière forestière, cette litière, ce matelas, cette lisière. Comme un havre de paix, similaire à une clairière sous la garde des branchages. Une aile protectrice se dessine au dessus de moi, maillage de bras en bois, je les vois s’étendre, s’étirer dans tous les sens, comme l’épanouissement de l’étirement du matin, celui que je ressens quand la nuit fut profonde et réconfortante. J’entends les branches pousser contre l’air, dans un frottement silencieux, disparaissant dans le vent. Une pousse lente, progressive qui harmonise les arbres, ces arbres qui poussent ensemble, se jouent les uns des autres, rentrent dans un combat acharné, s’évitent dans cette lenteur lancinante et où je ne suis que passante.

Un instant furtif, une lisière, un éphémère qui ne peut me procurer le confort éternel sous ses ailes. Car si je me sens vivante, si je me sens pétillante dans cet espace de sérénité c’est qu’elle n’est pas immuable, elle évolue, elle se densifie en arrière, se construit vers l’avant, elle est mon refuge de l’instant, cet instant présent entre deux moments, celui de la halte, de l’attente, qui me protège de l’horizon et m’entraîne vers son cœur. Elle est celle qui m’accueille le temps de cet instant fébrile, transporté par le temps, cette puissance du confort, Elle fut le refuge depuis la foret, elle fut le préambule à l’espace ouvert, j’y suis passée à l’orée du soleil je reviendrai quand le soleil se tamisera derrière les reliefs de la terre.

Ombre résineuse

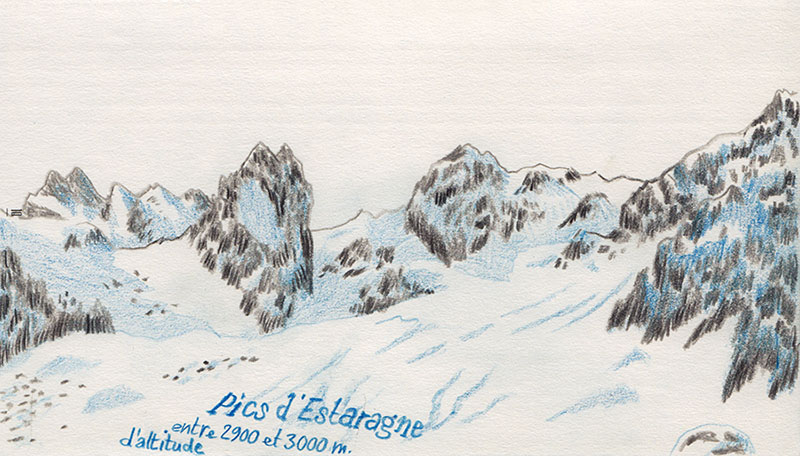

C’est la hauteur qui me porte, à ce sommet dont j’ai répondu à l’appel, là où je peux sentir le plus d’air clair, un vent plus frais. Une froideur grisée qui me plaît, cette fraîcheur dont je n’ai pas peur, qui m’enveloppe, me fait me sentir vivante car elle pique à travers les couches qui me protègent. Je sens l’altitude à travers le vent, dans ses tourbillonnements qui font s’agiter les branches. Des craquements enveloppent la stridence de l’instant, dans cette opacité, dans la verticalité de ce relief boisé en haut de la Margeride. La neige n’est plus mais je crois voir son voile blanc sur les épicéas, les douglas. Peu de branches en leur possession, peu de bras pour supporter ce fardeau, alors ils craquent, leur tête, leur flèche, leur cime, tout ce vert peut descendre à tout instant. C’est une pesanteur dans l’espace qui se matérialise. Un poids sur la nudité des troncs, sur ces masses qui m’apparaissent sanglantes. Je suis perdue dans cette sombre clarté, le ciel pourtant teinté de lumière, je me sens déboussolée. Les repères diffèrent et pourtant semblent être les mêmes. Je suis devant un chemin, guidée par une piste qui a subi les passages des roues, le passage des coupes et du débardage. Je suis cernée, dans ce chemin creux qui file au milieu des sombres épines. Par ce sentier je me sens guidée, accompagnée, mais sa rudesse m’incommode, je sens l’angoisse tout autour, dans la lumière qui s’efface trop rapidement devant les ténèbres émeraudes de cette forêt. Pourtant ces troncs droits pointant vers le ciel dans des perspectives infinies m’attirent. De cette ligne rêche qui transpire la boue, le paillage grisâtre des aiguilles, son crissement sous la pâte attire plus que mon regard, il me happe, m’appelle. Comme une résonance plus loin, là où l’on ne voit pas, là où l’on ne va pas. Marre de taper les pieds sur ce sol sec, argileux, terreux, je veux sentir de la souplesse à chaque foulée, je veux rentrer dans cette forêt, m’enliser dans la pénombre. Si je dois me sentir alerte, je veux que ce soit dans le confort de ce quadrillage résineux. Accroupie il semble titanesque, quand je lève la tête il est vertigineux. Si je ferme les yeux il me fait tomber en arrière dans cette litière acerbe et tiède. Au plus près de la terre, les odeurs du sol se dégagent aux narines, entre une certaine sécheresse même froide, l’odeur de la résine qui sucre l’air et les pierres qui sentent le gel. Là, la tête sur le sol beige, les aiguilles piquent et j’entends dans la terre, un grincement stérile et frais, c’est tout. J’ouvre les yeux et dès que je regarde en l’air, toujours là couchée par terre, je sursaute presque… Je vois les cimes et entre, des trouées plus claires, leurs lignes sont comme la pluie qu’on regarde tomber, elles foncent, droites sur nous et pourtant très peu ne nous touchent. Quand je me relève toujours les yeux au ciel, mes jambes tremblent, le témoignage animal d’un son, d’un bruissement dans le vent. Un chant des airs qui envoie un présence dans mes tympans. C’est à l’arrêt qu’il faut entendre, ici, dissimulée, le corps ne fait aucun mouvement, il est dans l’attente, l’attente d’un indice, que l’on voit, que l’on sent, que l’on entend, tout en épanouissement, rien d’autre ne compte dans cet instant. C’est ce moment qui capte toute l’essence des lieux : la pâleur des troncs, leur grain écaillé, l’enchaînement de ces épaisseurs ligneuses, le regard qui rebondit sur chacun d’entre eux, comme pour les percer ; l’odeur des nuages, celle du sol, des différents conifères ; le grincement des bois au dessus, les aiguilles à terre qui se soulèvent et roulent doucement dans un sifflet discret ; et surtout celui de mon cœur qui gronde l’attente au rythme d’un tambour vibrant