Une rue que j’avais aimé parcourir à vélo, bien qu’elle fut parfaitement banale, longer le mur du cimetière, puis ceux des entrepôts, passer sous les voies successives du RER D puis du RER B. Je l’avais vu petit à petit changer, d’une rue bordée de constructions modestes à l’édification progressive de bâtiments de jeunes architectes en vues.

Parce qu’ensuite je m’étais un peu entichée, à une époque d’une histoire mêlant entre autres Charlemagne, d’autres rois de France, l’épée joyeuse, la basilique de Saint-Denis. Je construisais depuis quelque temps un récit par rebonds, par sauts de puce, qui partant de Joyeuse en Ardèche suivait une infinité de traces, dans toutes les directions. Dans les méandres et les ramifications infinies de ce projet j’avais pu lire la légende qui racontait qu’un certain Denis, en l’an 250, avait été décapité, et qu’il avait avant de mourir totalement, parcouru à pied, sa tête sous son bras, la distance entre Montmartre et Saint-Denis. Cela m’avait pris deux heures à peine pour parcourir la même distance. J’avais compris bien plus tard mon erreur, ce n’était certainement pas cette route qu’il fallait suivre. Fouillant dans les recoins de l’Histoire et de l’internet, j’avais appris que Denis n’était certainement pas mort sur la butte Montmartre. S’il avait existé, il était sans doute mort quelque part dans ce qui aujourd’hui était la zone d’activité du Landy.

Ainsi, selon une autre version de l’histoire, quelque part, il y a très longtemps, dans ce lieu indéfini s’était tenu le plus beau temple du monde. Quelque part dans ce quartier tenu aujourd’hui par le périphérique au sud, l’A89 et le stade de France au nord, par les voies de chemin de fer et le canal de Saint-Denis sur les côtés, quelque part dans ce quartier anciennement industriel de la Montjoie où se jouait aujourd’hui la grande partition de la mixité et du renouvellement urbain, il y avait eu un tumulus, une forme dans le paysage, la tombe d’un ancêtre illustre. Quelque part dans ce qui était aujourd’hui un ensemble urbain dont l’architecture n’était ni plus belle ni plus laide, s’étaient tenues pendant plus de mille ans les grandes foires du Lendit. Ce lieu, la plaine, prit entre l’énorme Paris et la royale Saint-Denis, avait été longtemps le centre de ce qui deviendrait peu à peu ce pays.

C’était la version que défendait une historienne, une petite femme aux cheveux blancs que j’avais pu voir dans une vidéo sur internet. À l’image elle semblait avoir du mal à bien entendre les questions de son interlocutrice, elle avait peut-être 100 ans. C’était Anne Lombard-Jourdan. Des élèves de l’université Paris 8 étaient allés la questionner chez elle, intrigués sans doute comme je l’étais par ce récit qui plaçait ce banal quartier de banlieue comme un lieu infiniment puissant.

Il fallait analyser le sens des mots, disait l’historienne, plus loin que l’évidence qu’ils affichaient parfois. Montjoie, ce n’était pas le Mont de la Joie comme on avait envie de le croire, pas plus que Montmartre n’était le Mont du Martyr. Cela venait plutôt, disait-elle de la langue francique Mund Gawi, que l’on pouvait traduire comme Protège Pays. Et ce protège pays avait du être pour les gaulois le corps d’un ancêtre, celui placé sous ce tumulus, dans la plaine du Lendit.

Si tout avait disparu, il restait le nom des rues.

Restait aujourd’hui la petite rue de la Montjoie qui traversait, hésitante ce quartier sans grandeur et sans noblesse particulière. Un petit square pour enfant, minuscule renflement du paysage tapissé de sol synthétique, surmonté par les structures, les toboggans, les passerelles. Une fine couche de neige tombée quelques heures auparavant achevait de rendre un peu triste cet endroit en ce jour glacial et venté. Des immeubles à la façade en partie orange ne parvenaient pas à l’égayer.

À quelques centaines de mètres plus à l’est, restait la rue du Pilier. Une rue qui rompait soudainement avec la trame plus ou moins orthogonale du quartier. Elle dessinait une oblique soudaine, bordée de palissade, de murs tagués, d’entrepôts, que dominait la haute silhouette un peu décharnée d’un cèdre, dont on avait remonté le branchage trop haut, bien au-dessus des toitures des entrepôts de grossistes en vêtement, bijoux, sacs à mains, chaussures.

Restait aussi la rue du Landy.

Elle était longue, partant du pont de Saint-Ouen qui reliait, au-dessus de la Seine, l’île Saint-Denis à la terre ferme et se finissant quatre kilomètres plus à l’est dans le tissu resserré des ruelles d’Aubervilliers, sur un petit carrefour et la pharmacie du Landy. Bien que discrète, cette rue est importante pour les habitants de la proche banlieue car elle est l’une des rares à franchir les voies de chemin de fer qui arrivent de la Gare du Nord. Sa physionomie varie d’ouest en est, allant petit à petit de constructions dédiées aux activités à du logement récent dont les façades trahissaient le passage successif des modes, les garde-corps stylisés, les grands aplats de couleurs, puis les vêtures métalliques ajourées et le retour en force du bois de ces dernières années. Il y avait aussi une église tout arrondie et l’académie Fratellini, dont la forme restait un assemblage un peu étrange. Je me souvenais l’avoir toujours eu comme repère dans le paysage. Ce toit gris et pointu, ces volumes autrefois rouges, désormais lie de vin, c’était le signe que l’on approchait du premier passage, que l’on allait passer sous l’écheveau des voies ferrées, dans une espèce de tunnel ajouré, couvert de tag, que les grandes raies de lumières qui passaient entre les voies venaient éclairer.

Landy, Lendit, l’endit disait l’historienne, le lieu du rassemblement. Par ce jour glacial du tout début de mars, les rues du quartier étaient presque vides. Pourtant ces lieux étaient en train de venir à une nouvelle forme de vie. Je voyais depuis quelque temps que chose se passait. Cela se traduisait par l’arrivée de toutes ces nouvelles architectures, mais pas uniquement. Paris, par la force des choses, parce qu’étriquée, s’ouvrait enfin à sa banlieue. Elle semblait depuis, désormais quelques années, parvenir à regarder au-dessus du périphérique. J’avais vu sur internet qu’après 400 années d’absence c’était le retour de la foire du Landy. En version plus modeste et plus branchée a priori que l’immense foire médiévale qui se tenait chaque année pendant deux semaines entre la Saint-Barnabé et la Saint-Jean. Pendant plus de mille ans, mille marchands venus d’Europe et de plus loin s’y étaient retrouvés. Et pourtant ce n’était pas la foire, disait l’historienne, qui avait donné son nom au Lendit mais l’assemblée gauloise qui l’avait précédée autour de ce lieu de culte, autour du protège pays. « À une certaine époque de l’année, ils s’assemblent dans un lieu consacré sur la frontière du pays des Carnutes, qui passe pour le point central de toute la Gaule. » Fallait-il relire autrement la phrase de César ? Chaque année, au moment du solstice d’été les druides se réunissaient autour de cet endroit, c’était le moment des échanges, des discussions, des rituels et des sacrifices. Le moment de ces rencontres était aussi devenu le moment de tous les commerces.

Quant au pilier, celui que mentionnait la rue actuelle, il s’agissait d’après Anne Lombard-Jourdan du pilier des Nautes, construction érigée et dédiée à Jupiter au premier siècle par une confrérie de mariniers gaulois. Le plus vieux monument de Paris, disait-on, que l’on peut voir aujourd’hui au musée de Cluny. Un monument sur lequel se trouvent représentées et des divinités gauloises et des divinités romaines, les Nautes voulant ainsi montrer à l’ensemble du peuple gaulois que la conciliation était possible avec les Romains. Abandonner un peu, mais pas tout à fait, les druides, les vieux ancêtres, le protège-pays. Si d’après elle, le pilier des Nautes avait été implanté au cœur du Lendit, c’était justement pour asseoir ce syncrétisme qu’avait voulu l’Empire pour que « le Jupiter Romain vint rejoindre le génie du lieu. »

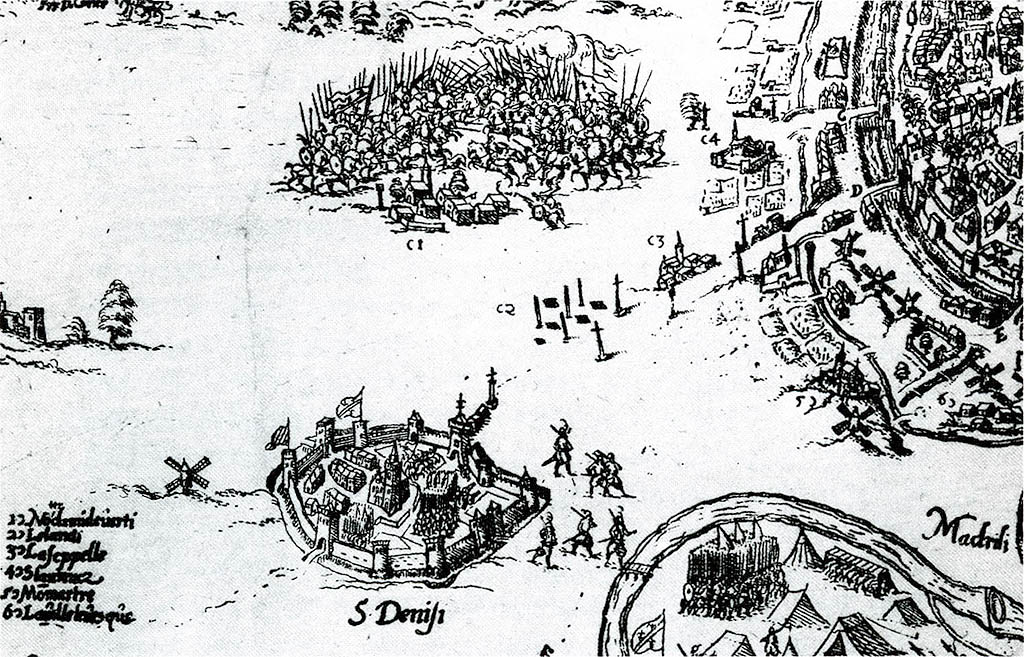

Toutes ces pistes ouvertes, toutes ces hypothèses trouvaient une troublante crédibilité dans le détail que l’on pouvait voir d’une gravure, un plan de Paris et de ses environ réalisé au 16e siècle, par un certain Mathis Zundten. Dans l’espace situé entre les faubourgs de la grande ville et les fortifications de Saint-Denis, se trouvaient représentées plusieurs croix, des colonnes et des blocs de pierre. Les restes supposés d’un temple, d’un pilier effondré, quelque chose dont il ne restait déjà presque plus rien, que les ruines, au moment où l’artiste les avait dessinés. Mais pas rien tout à fait. Et surtout pas l’effacement ultime que provoquera ensuite l’étalement de la ville, comblant peu à peu ce vide entre Paris et Saint-Denis, cette distance longtemps palpable et franche entre les deux lieux.

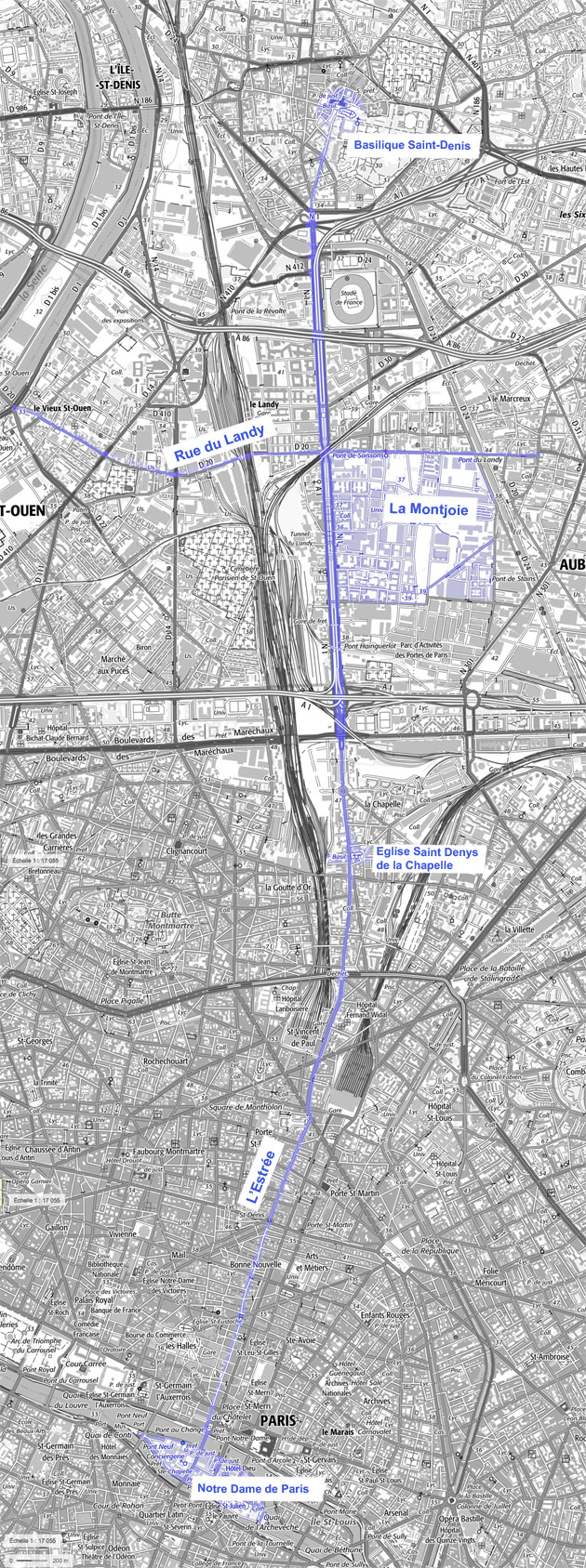

Quant aux croix, elles arrivaient beaucoup plus tard dans l’histoire. C’étaient les sept Montjoies. Elles furent édifiées bien des siècles plus tard aux endroits où, le 12 mai 1271, au terme d’une longue procession de plusieurs mois, Philippe III le Hardi amenant le corps de son père Louis IX depuis Carthage se reposa. Autant de haltes que fit la procession et que firent ensuite tous les cortèges funèbres royaux, le long de cette route qui allait de Notre-Dame à la Basilique de Saint Denis.

Cette voie, l’unique qui reliait les deux églises, s’appelait L’Estrée. On pouvait la lire en creux sur la gravure, ce blanc laissé au milieu des monuments et des ruines. Un petit morceau de voie pavé par les Romains sur l’immense route de l’étain qui partait de Rome jusqu’en Angleterre, et dont le Lendit était le grand carrefour, en plaine. Ce fut longtemps la seule route qui relia Paris à Saint-Denis. C’était devenu, encore des siècles plus tard, la Nationale 1 puis une autoroute. Reprenant mentalement le cours de la rue du Landy, je me souvins qu’il s’agissait du second passage, la rue à nouveau s’infléchissait légèrement pour passer sous les voies du RER B. Je me souvenais du vacarme sans nom de cet endroit quand je m’en approchais. Ce que je ne savais pas, c’est qu’au-dessous passait l’autoroute A1. Ce carrefour en étoile sur trois étages, où je devais me débrouiller à vélo pour me frayer un passage c’était le croisement de la rue du Landy avec l’Estrée.

Cette route était l’un des rares éléments de cette histoire qui subsistait dans le paysage. Elle prenait toujours racine sur l’île de la Cité. Passé le Pont au Change, il suffisait pour la trouver de taper tout droit vers le nord, non pas prendre le boulevard Sébastopol mais la plus discrète Rue Saint-Denis. Puis continuer, passer sous la grande porte, infléchir un peu au niveau des gares. Prendre ainsi la route que prenaient les cortèges des rois, leurs sépultures, tous allant vers Saint-Denis, où l’on ensevelissait les monarques, où l’on couronnait les reines, où s’était soi-disant écroulé Denis, sa tête roulant de sous son bras. Une première grosse heure de marche pour atteindre le Pas de la Chapelle, faire le trajet que faisait régulièrement Geneviève pour atteindre cet endroit, sur le parvis de l’Eglise Saint-Denys de la Chapelle où l’on peut sentir que de part et d’autre les rues s’inclinent, l’une vers Notre Dame, l’autre en direction de Saint Denis. Geneviève désormais sainte, patronne de Paris, prenait elle aussi une part importante dans cette histoire. C’était elle, disait la légende ou l’histoire, qui avait fait bâtir une première église à l’emplacement de la sépulture de Saint-Denis, à l’endroit où les avait, disait-on enterré une femme romaine. Cette première église, l’historienne suggérait par tout un croisement de faits et de déductions qu’il ne s’agissait pas, comme on était tenté de la croire, de la basilique mais bien de cet endroit aux portes de Paris, où se situait l’actuelle Eglise Saint-Denys de la Chapelle, à une centaine de mètres au nord du métro Marx Dormoy.

Partant de là, il restait une autre heure de marche pour atteindre la basilique de Saint-Denis. Passer sous le périphérique puis sous les échangeurs, emprunter des passages où le marcheur se sent soudainement fragile et vulnérable. Suivre ensuite pendant trop longtemps la trajectoire ennuyeuse et rectiligne de la longue dalle qui recouvre l’Autoroute A1, passer en bordure de la zone de la Montjoie puis en contrebas du stade de France, voir avec une certaine joie l’eau du canal, arriver sur le flanc de la Basilique par la rue de la Légion d’Honneur. Cette dernière portion du voyage correspondait historiquement, selon Anne Lombard-Jourdan à celle de la translation des reliques. Les moines de Saint-Denis, soucieux d’asseoir leur pouvoir, avaient fait rapatrier les restes du martyr. Il avait suffi ensuite de raconter une invraisemblable histoire, celle d’un homme, plus grand que les hommes, capable de marcher, bien que sans tête, plusieurs kilomètres avant de s’effondrer.

Mais où Denis avait-il été décapité ?

Par une incroyable série de calculs, de conversion, de croisement de données et de légendes, d’études de toponymes, Anne Lombard-Jourdan faisait la démonstration que le lieu du martyr qui avait eu lieu autour de 250 après J.C devait se situer sur ce fameux tertre de faible hauteur, Mund gawi, le Protège Pays. L’évêque Denis avait envoyé par le pape de Rome pour évangéliser la Gaule, pour se débarrasser en somme des idoles païennes, des gauloises comme des romaines. Aussi s’était-il rendu aussitôt dans ce lieu, au cœur de la plaine où le paganisme était particulièrement puissant. Il n’avait pas tardé à se faire des ennemis. Et c’est en cet endroit même que le gouverneur romain l’avait fait décapiter.

Et l’on se retrouvait à nouveau à errer dans la zone d’activité de la Montjoie, dans le quartier du Landy, la plaine Saint Denis, au milieu des entrepôts, des anciennes usines, des bureaux, des studios de télévision, cherchant en vain des yeux, un signe, un sens. Mais il ne restait rien dans le paysage qui pouvait traduire l’importance historique de ces lieux.

L’histoire tout entière de Saint-Denis, n’avait-elle pas été inventée ? C’était un peu ce que pensait l’historienne. Aussi était-il fascinant de voir la minutie avec laquelle elle avait démêlé l’écheveau de cette histoire, relocalisant les lieux d’un récit qui n’était peut-être qu’une légende. Mais disait-elle, on n’invente pas pour rien une légende, et le lieu du martyr avait été bien choisi pour substituer aux dieux païens l’histoire d’un saint tout à fait chrétien. Car ce que l’histoire avait oublié, ce n’était pas Denis décapité mais la tombe de l’ancêtre, le tumulus et la religion des Druides.

Qu’un endroit aussi central comme le quartier du Landy, ait ainsi pu se faire avaler, jusqu’à disparaître sous la domination de Paris, et celle de la Basilique, trahissait un de ces détours étranges de l’Histoire et du paysage. La plaine était restée longtemps ce résidu de ville, lieu de tous les carrefours, des échangeurs, des tunnels, zone d’activité et zone industrielle. Le protège pays était aujourd’hui perdu, sous les pavés et sous les couches successives d’enrobés.

Qu’il y eut une tombe, un temple, qu’il y eut des druides, des milliers de marchands, que Denis ait été ou non décapité dans le quartier. Qu’il y eut ensuite sept croix, dont on savait étrangement que l’une d’elles avait dû se situer au niveau du 143 de l’avenue Wilson entre un actuel magasin de sushi et un fabricant de néon. Il ne restait évidemment rien de tout cela, excepté des morceaux du pilier des Nautes dans une salle du musée de Cluny, une petite église au pas de la Chapelle, un tableau de Geneviève au Landy au musée Carnavalet, des gravures dans les livres, et les noms répétés de Saint-Denis, Landy, Montjoie, partout, dans les rues, les faubourgs, sur les enseignes commerciales. Beaucoup de mots, partout, mais peu d’objets, beaucoup de texte, de déductions, de confrontations d’historiens, comme une invitation à un grand jeu de piste dans la ville mais qui demandait beaucoup trop de concentration. Et je me perdais souvent dans les dates, dans les récits et les légendes, je mélangeais les versions, il me manquait, croyais-je, une vision d’ensemble. Tout était relié et j’espérais en vain qu’à un moment tout s’organiserait de façon limpide à mon esprit de néophyte. C’était refuser de voir que chaque rue de Paris ou de Saint-Denis pouvait me faire partir dans toutes les directions, comme je m’étais perdue déjà une fois dans les ramifications que l’épée Joyeuse avait dessinées dans le passé et le paysage. L’Histoire et les villes bougeaient tout le temps et dans tous les sens, et sans doute heureusement.

Anne-Lombard Jourdan, Montjoie et Saint-Denis! Le Centre de la Gaule aux origines de Paris et de Saint-Denis, presses du CNRS, 1989.

Bibliothèque de l’école des chartes. 1991, tome 149, livraison 1. Compte rendu Critique du livre d’Anne LOmbard-Jourdan par Gérard Moyse.

La figure dans le paysage, Paris 8, 6e projet LMA. 18 mars 2009. « Montjoie Saint-Denis! »