J’avais une vague idée de ce que devait être cette ville, ayant par le passé eu l’occasion de venir y visiter ma tante. J’avais le souvenir du son du tram qui se faufilait en douceur dans les rues étroites du port de la Lune et de la Garonne, large et boueuse, qui coulait sous le pont de pierre. Je me rappelais aussi avoir pris une photo, des années de cela, d’un des petits angelots à dos de dauphin qui gardent la fontaine de la place de la Bourse, en face du miroir d’eau. Les paysages autour, en revanche, hormis la forêt des Landes, déjà lointaine, étaient restés flous.

De Bordeaux, je ne connaîtrais durant ce second séjour que l’échoppe rénovée où nous allions loger. Le cœur du sujet était ailleurs : le long des 87 kilomètres de ligne qui allaient devenir notre nouvelle obsession pendant ces cinq mois. Un sillon nord-sud entre Saint-Mariens et Langon. Une voie qui descendait des plateaux forestiers de la Double Saintongeaise jusqu’aux berges de la Dordogne, avant de remonter vers les terrasses du Bazadais, en rive gauche de la Garonne.

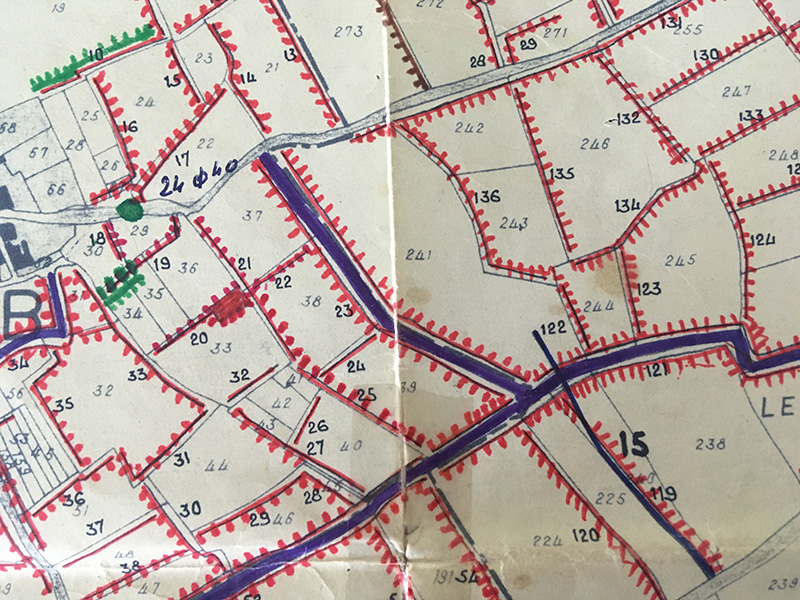

Entre les deux, la plaine alluviale. Bordeaux et sa tâche urbaine, bien sûr, mais aussi et surtout la presqu’île d’Ambès, ultime séquence d’une région qu’on appelle traditionnellement « l’Entre-deux-Mers ». Là, même à environ 80 kilomètres du plus grand estuaire d’Europe, on pouvait sentir l’influence des marées à travers le partage des eaux. À l’endroit où la rivière rencontre le fleuve, là où il n’y avait autrefois que des marais, c’était la fin des terres. C’est du moins ce que disaient les cartes.

Nous avons pris le train.

À mi-parcours du tronçon nord de la ligne se trouvait une halte où les trains s’arrêtaient peu, parfois pas du tout : La Grave-d’Ambarès. C’était la gare du silence ; celle où, quand on arrivait, ça sentait vaguement la forêt, mais sans qu’on puisse identifier pourquoi. C’était une gare énigmatique, avec son passage à niveau piéton, son grand tilleul isolé près des voies et ses chaises en métal rose, rangées deux par deux sur le quai. À la tombée de la nuit, on ne voyait pas au-delà du halo diffusé par les lampadaires. À se demander si la SNCF même n’avait pas oublié qu’il y avait une gare ici. Prise en tenaille entre les infrastructures de la LGV et de l’autoroute toutes proches, engoncée au milieu des talus et des friches héritées du passé, Ambarès, comme on aimait l’appeler, ce n’était plus grand-chose. Difficile d’imaginer qu’elle pût devenir pour nous la promesse de quoi que ce fût.

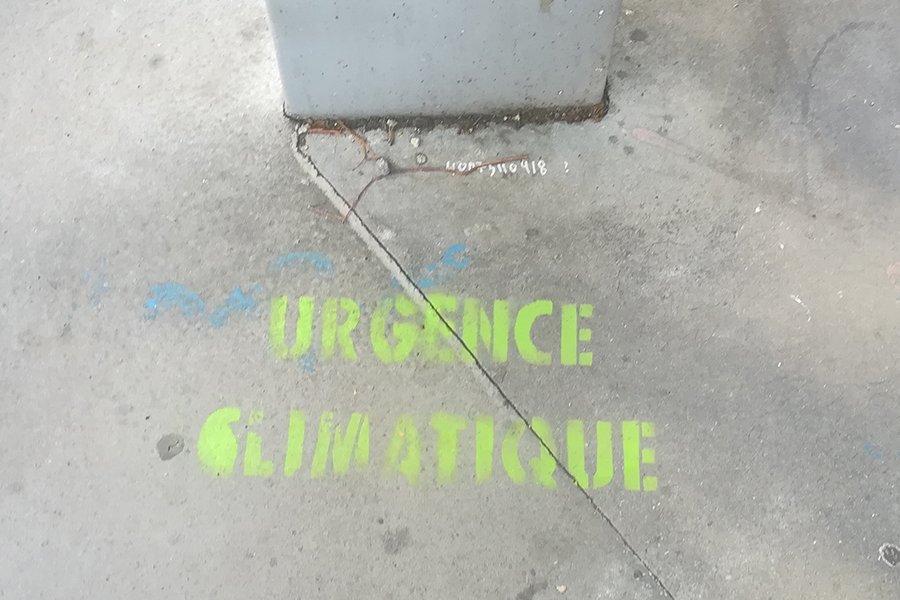

Pourtant, si on en croyait les projections du BRGM1 sur les zones exposées à l’élévation du niveau de la mer, Ambarès, c’était aussi un peu le dernier port avant la tempête. L’île qui subsisterait au-dessus des flots d’un scénario à plus quatre degrés à marée haute sur cette partie de la Gironde, particulièrement basse. Quelque chose qu’on ne pouvait pas saisir directement en descendant du train, la configuration de la gare ne permettant pas de deviner depuis le quai l’enchaînement des paysages et édifices qui la séparaient de l’eau. Il fallait rouler un temps jusqu’au bout des terres pour essayer de comprendre.

Nous avons pris le vélo.

Des kilomètres et des kilomètres à s’enfiler sur l’unique route qui longe la Garonne jusqu’à la pointe de la presqu’île. Le trajet, qui n’avait que ce but, m’avait paru interminable.

Quand on quittait la gare vers l’ouest, on s’enfonçait immédiatement dans un dédale de pavillonnaire lâche, fruit d’un étalement permis par l’arrivée des infrastructures de mobilité à haute vitesse. Infrastructures dont l’implantation avait aussi eu pour résultante la fracture définitive de la commune d’Ambarès-et-Lagrave en trois morceaux distincts. La ville était un archipel en manque de lien.

En quelques dizaines de minutes, on était aux étangs de la Blanche : d’immenses plans d’eau entourés de boisements et transformés en paradis des pêcheurs et des promeneurs… si ce n’était pour les vibrations et crépitements des lignes à haute tension, ou pour le passage des camions, sur la D113 toute proche.

Passés les étangs, c’était la terre des contrastes. Une vaste étendue autrefois marécageuse, drainée par les ingénieurs hollandais sur la demande de Louis XIV pour y implanter la vigne et les domaines des notables bordelais au XVIIe siècle. Une terre où se côtoient les fantômes de ces châteaux, presque tous disparus, et les façades découpées des « châteaux » du siècle dernier. Le long des rives, juste après les chais du vin de palus, le second visage de la presqu’île nous frappait de plein fouet : réservoirs, cheminées, tuyères, canalisations géantes et paquebots scintillants sur la Garonne. Un enchaînement ininterrompu de sites industriels lourds, destinés aux engrais et aux hydrocarbures. Huit d’entre eux étaient classés Seveso, dont six en seuil haut.

Une immense terre d’oubli de l’homme moderne face au risque avec, pour toute protection, un linéaire de digue irrégulier, vieillissant et inadapté, tant aux inondations du fleuve qu’à la submersion marine à venir.

On s’est arrêté près de la berge, le temps de prendre quelques photos. Le soleil commençait à décliner sans que ne s’arrête pour autant la course des poids lourds qui nous dépassaient occasionnellement. Dans ce plissement singulier entre deux vallées fluviales, considéré par la métropole comme un territoire d’équilibre, tout semblait dire qu’on allait continuer à vivre comme on l’avait fait ces cinquante dernières années. Si fuir n’était pas une option, que ferait-on alors ? Rehausser ? Attendre que la vague passe ?

Nous ne sommes pas allés jusqu’à la pointe, de toute façon inaccessible, car intégralement occupée par un site pétrochimique. Frustrés par la privatisation de ces paysages, nous avons tourné à droite après le site de Yara France, pour rejoindre la commune d’Ambès, d’où la presqu’île tire son nom. Il se faisait tard et nous n’avions plus beaucoup de temps si nous voulions pouvoir attraper le train qui nous ramènerait à Bordeaux depuis Ambarès. Il fallait encore faire tout le chemin en sens inverse, par la route de la Dordogne cette fois.

En filant dans le village en direction de la rive est, nous avons longé le cimetière. J’avais lu qu’autrefois on piquetait le rivage avec du bois, pour que se renforce la végétation protectrice sur l’aubarède, du nom qu’on donne à cette bande de terre qui sépare la berge de la digue. Aujourd’hui, on trouve encore quelques traces de ces piquets quand on se promène. Ceux qui habitaient là savaient qu’ils n’étaient pas complètement maîtres de la lande sur laquelle ils vivaient. Ils avaient saisi la particularité du socle, légèrement en creux, à la nappe affleurante, sur lequel ils s’étaient installés. Un savoir que l’on devine toujours, lorsqu’on passe justement devant ce cimetière, où la quasi-totalité des tombes sont pensées pour demeurer hors d’eau : une forêt de caveaux posée sur la grave.

Quand nous sommes rentrés à Paris et qu’il a fallu dessiner ces projets de gares, Ambarès est longtemps restée celle de toutes nos incertitudes. Très vite, il y a eu pour nous une envie d’aller plus loin que ces histoires de quai, de passages à niveau et de parvis. De faire de la gare une ode au refuge, un prétexte à l’interprétation des paysages perdus. Mieux, un manifeste pour les paysages discontinus : ceux qui apparaissent et disparaissent au gré des respirations de l’océan.

Alors, on s’est mis à écrire.

Le récit d’une gare devenant halle d’accueil d’un parc régional qui n’existe pas encore, celui des Marais du Bec. Face à l’ancien bâtiment voyageur, on verrait toujours verdir le grand tilleul qui nous avait marqués lors de notre première visite. Sa présence annoncerait la lisière touffue du nouveau parc habité d’Ambarès et des zones humides toutes proches. Il ferait ici plus frais que n’importe où ailleurs dans la métropole en surchauffe et on demeurerait toujours en léger surplomb de la plaine alluviale. On y serait bien. Hors d’eau, mais pas déconnecté de ses ondulations.

Ce serait toujours autant une gare de passage. On descendrait sur le quai pour emprunter la longue passerelle légère et courbe qui ferait se rencontrer le parc, la zone artisanale attenante à la gare et tous les quartiers d’habitation alentour. Depuis là, à vélo ou à pied, on gagnerait très facilement les terres humides ou immergées de la presqu’île. Zone de flou entre la ville et les marais, la gare et son quartier seraient un peu comme un ultime sas annonçant tout ce qui définit et compose le langage de l’estuaire.

À chaque fois qu’il faudrait évacuer la population de la commune d’Ambès, ou peut-être même après le repli définitif de celle-ci, La Grave-d’Ambarès serait restée cette petite île perdue au milieu des grandes infrastructures et des lits des fleuves. Une citadelle à tenir qu’on aurait effectivement tenue : une terre d’accueil.

1. Le BRGM, ou Bureau de Recherches Géologiques et Minières, est un établissement public destiné à la recherche scientifique et à l’application des sciences de la Terre dans la gestion des ressources et des risques du sol et du sous-sol.