« Alors arrive que les paysages s’éteignent, que les identités se diluent et s’estompent, que les objets soient désertés par leur valeur d’usage. »

Bertrand Belin, Requin

Demandez à un Slovène où commence « l’Europe de l’Est », il vous répondra sans doute en Croatie, car Ljubljana, quoique slave, a toujours été profondément européenne. Un Croate vous dira que l’Est se trouve en Serbie, car Zagreb est le Berlin des Balkans. Un Serbe désignera sans doute la Bosnie musulmane : en 1389, les armées serbes et leurs alliés n’ont-elles pas protégé la chrétienté en s’opposant aux mahométans venus de l’Est lors de la bataille du Champ des Merles ? Les Bosniens vous répondront que l’Est est plus à l’Est que Sarajevo, joyau de l’empire austro-hongrois d’où est malheureusement parti, lors d’une belle journée de juin 1914, un regrettable coup de feu qui allait embraser l’Europe.

La plupart des peuples rejettent l’Est le plus loin possible, comme si ce point cardinal cristallisait en lui une multitude de vices cachés : pauvreté, corruption, collaboration, compromissions, violences et cruauté. Cette tendance à repousser l’Est le plus loin possible produit une autre constante : la constitution d’une amnésie collective et l’impact de véritables politiques de l’oubli ou de contorsionnisme historique : nous avons toujours été européens, même sous occupation (ou influence) étrangère plus ou moins barbare. Hongrois, Bulgares, Slovènes, Serbes ou Ukrainiens, nous n’avons jamais été à l’Est : au centre, tout au plus (l’Europe centrale). Lettons, Lituaniens, Estoniens : nous sommes le Nord, pas l’Est, etc. Le géographe s’y perd. Le géopoliticien et l’historien s’adaptent.

Mais l’amnésie et la mnémophobie n’empêchent pas les paysages où surgit malgré tout l’anamnèse de faire mémoire, de garder des traces visibles qui attestent qu’un passé a eu lieu, n’en déplaise aux négationnistes de tout poil.

I

Octobre 2014, à quelques dizaines de kilomètres au sud de Prague : le village de Mirovice. Perdu au milieu de champs que retournent des cultivateurs tchèques, quelques dizaines de maisons constituent un village banal de Bohême. Sans Histoire, apparemment. Pourtant, dans le cimetière de Mirovice, se trouve une stèle noire aux lettres claires portant le nom de victimes enterrées là dans les années quarante. Des enfants tsiganes, morts du typhus, apparemment. Le maire a menacé de porter plainte quand des descendants de survivants roms de la guerre ont fait poser la stèle faisant mention de « génocide » dans le « camp de concentration de Lety » d’où venaient les jeunes victimes inhumées à Mirovice. Stèle pour le moins dérangeante. Inconvenante, disons, aux yeux de l’édile du village.

Quelques kilomètres plus loin, au bord d’une route de campagne et au milieu d’autres champs et de forêts, on s’arrête au bord d’un portail vert, fermé. Derrière la grille de l’ancienne ferme d’État privatisée de Lety dans les années 1990, on entend grogner des porcs. Dans la bonne dizaine de hangars gris disposés en ordre concentrationnaire, ils engraissent. De la porcherie de Lety, il en sort 12 à 13 000 chaque année. Parfois plus, parfois moins. Ça dépend du marché et de ses fluctuations. L’entreprise serait un « poumon économique de la région », selon un média du pays. Un poumon qui pue. S’il n’y avait pas deux voitures garées devant la porcherie, on pourrait même imaginer que les grognements porcins qui parviennent jusqu’à nous — et l’odeur — attestent une seule présence : animale.

Les porcs sont sans mémoire. Ils avalent tout, engloutissent tout et disparaissent. Sur le site de la porcherie de Lety se trouvait entre 1940 et 1943 un camp de concentration pour Roms tchèques. Un nobliau y fit d’abord travailler des déportés juifs — surtout des intellectuels, apparemment, qui ne convenaient pas tout à fait aux travaux exigés —, avant de les remplacer par des prisonniers roms, plus durs à la tâche. Au total, 1 308 Tsiganes y furent internés, et quelque 300 personnes y périrent — surtout des enfants, déportés avec leurs parents. Les autres furent transférés dans les sites d’extermination nazis, en Pologne. Dans les années 1970, on établit sur les ruines du camp cette ferme collective pour l’élevage porcin. Depuis, une association pour la défense de la mémoire des victimes roms a réussi à faire installer un mémorial à côté du site agricole, mais pas à faire déplacer les porcs. Selon le président de cette association, Čeněk Růžička, il y aurait encore des restes humains sous les fondations des bâtiments dans lesquels mangent et défèquent les bêtes. L’autre camp de concentration pour Roms en actuelle République tchèque (Hodonin) a quant à lui été transformé en parc aquatique et centre de vacances, avant d’être racheté et transformé en lieu de mémoire en 2009.

Pour l’heure, quelques visiteurs arpentent le petit mémorial de Lety, où le ministère de la culture tchèque entretient deux reconstitutions de baraques en bois et une pelouse du souvenir, bien soignée. Ils étaient environ 12 000 à venir sur le lieu en 2012, selon l’État. Le paysage ne convient pas pour autant à Čeněk, qui continue à s’indigner : comment peut-on laisser cette porcherie à quelques dizaines de mètres de là, sur le site même de l’ancien camp ? « Nous sommes des Roms, donc on peut bien nous humilier. Tout le monde s’en moque ! », dit-il en somme. Čeněk aimerait que l’État finance la relocalisation de la porcherie et transfère le mémorial sur son site d’origine. Les actionnaires de l’exploitation affirment quant à eux avoir donné leur accord, mais refusent d’assumer le coût de telles opérations. Bref, pour tout le monde, l’existence du mémorial voisin a permis de désamorcer le conflit : l’incident est clos. On a fait mémoire.

II

Quelques mois plus tôt, au milieu de la Bulgarie. Dans le pays, une centaine de monuments à l’abandon subsistent d’une époque que beaucoup préfèreraient oublier. Il existe bien, à Sofia, un parc mémoriel où l’on a entreposé la plupart des statues colossales au réalisme soviétique pour le moins massif, qui se trouvaient disséminées dans la capitale. Comme à Budapest ou Druskininkai (Lituanie), on peut visiter ce musée de plein air où des Lénine, Marx et Engels de pierre et de bronze attendent les visiteurs amusés par une telle grandiloquence, désormais vaine. Les colosses du communisme ont donc été remisés à peu près partout, remplacés par des affiches de grandes entreprises mondialisées — même en Biélorussie, où le parti communiste de Loukachenko reste l’unique dépositaire du pouvoir, on croise davantage de publicités pour Starbucks que de monuments à la gloire de l’Armée rouge. Et il n’y a guère qu’en Transnistrie ou dans certaines petites villes de Russie qu’on peut encore trouver des Lénine sur leur socle, montrant désormais davantage les affres du passé qu’un quelconque avenir radieux.

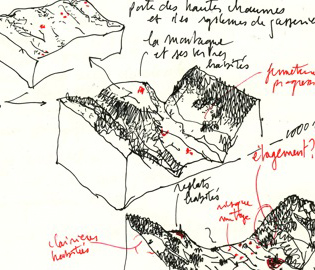

Mais ces statues communistes bulgares, même immenses, sont toujours plus faciles à déboulonner que des édifices entiers. Ainsi à Buzludzha, dans les hauteurs de la ville de Kazanlak, au milieu du pays, une formidable soucoupe grise de béton attend des jours meilleurs. Il s’agit de l’ancien siège du parti communiste bulgare, érigé en 1981 au sommet d’une montagne où se déroula la bataille décisive des partisans bulgares contre les Turcs, en 1877 : c’est aussi là que fut fondé le parti socialiste bulgare, quelques années plus tard. Buzludzha se réfère surtout à ce moment fondateur, mais sa place dans le paysage s’inscrit dans ce double héritage historique.

Le chantier dura sept ans. Il fut financé par souscription populaire, une fois adopté le projet de l’architecte Georgi Stoilov, maire de Sofia pendant dix ans et membre du parti communiste. Outre la salle de conférence de 500 mètres carrés qui occupe le cœur de la soucoupe en béton, le monument est flanqué d’un pylône de 70 mètres de haut et percé d’une étoile en verre de rubis. Coût total du chantier : 16 millions de leva (8 millions d’euros si l’on tient compte du taux de change actuel). Le génie militaire fut associé au projet pour couler du béton, et la plupart des ouvriers du pays versèrent leur écot pour faire surgir de terre un monument qui rendrait gloire aux fondateurs du communisme bulgare. Des artistes soutenus par le régime contribuèrent à la décoration des salles : mosaïques, bas-reliefs et sculptures en grand nombre, dans la grande salle comme dans les halls et couloirs. Après l’inauguration du site, les visiteurs y montèrent lors de visites organisées par le parti, ou spontanément, par curiosité. De larges parkings aujourd’hui troués d’herbe permettaient aux cars affrétés par les comités d’entreprise de déposer les touristes.

Mais en 1991, avec le changement de régime, l’État bulgare souhaitant montrer qu’il entrait de plain pied dans une ère de démocratie et de prospérité, abandonna le monument qui fut rapidement vandalisé et pillé : petit à petit, les plaques en cuivre du toit furent démontées clandestinement pour être revendues, sans que la police n’y prête beaucoup d’attention. La plupart des mosaïques partirent morceaux après morceaux, et le verre de rubis fut réduit en miettes. Un temps, on put lire sur le fronton de l’entrée principale, officiellement fermée : « Forget your past », tagué à la bombe. Peut-être un clin d’oeil au premier couplet de L’Internationale, écrit en lettres de béton sur les murs du monument : « Du passé, faisons table rase »… ?

Politiquement, Buzludzha est devenu un alibi, un « ailleurs » panoramique. Cette silhouette au sommet des montagnes fonctionne comme un « autrefois » historique. Ce lointain mémoriel est la trace, le vestige d’une autre époque, d’une ère révolue. Un alibi en béton qui concentre dans sa forme la démesure folle d’un régime qui se voulait éternel. Un mémorial que beaucoup voudraient aujourd’hui oublier.

Buzludzha est devenu le lieu privilégié de jeunes squatteurs qui y montent boire des bières et faire du feu, si l’on se fie aux vestiges de leurs ripailles qui trainent ça et là. Surtout, des touristes continuent à y venir, se faufilant dans un petit trou pratiqué dans l’un des murs, qui rejoint les couloirs menant à la grande salle. Le lieu revient sur l’Internet comme un site célèbre des monuments à l’abandon les plus impressionnants au monde, ainsi que dans des ouvrages de photographie, au même titre que les ruines de Detroit, l’ancien site olympique de Sarajevo ou la ville irradiée de Prypiat. Les Bulgares surnomment l’édifice « l’OVNI ». Comme le dit Dancho Danchev, le directeur du site mémoriel de Shipka-Buzludzha, l’OVNI est devenu une « allégorie de la ruine et de l’abandon ».

Une allégorie de béton armé prévue pour durer « mille ans au moins », selon Georgi Stoilov, un vieil homme assis derrière un bureau encombré de plans d’architectures passées. Dans son cabinet, à Sofia, un modèle réduit de Buzludzha grand comme le poing lui sert de presse-papiers. Stoilov n’est retourné qu’une seule fois dans l’OVNI, il y a quelques années. Il aimerait aujourd’hui reprendre du service et créer un « Panthéon national des Grands Bulgares ». Transformer l’idée d’un édifice à la gloire du parti en mémorial aux héros de la nation. Un investisseur avait imaginé transformé le site en restaurant panoramique. À 1 400 mètres d’altitude, derrière un plat de chuchki burek et un yaourt épais comme on n’en trouve qu’en Bulgarie, l’hypothétique client attablé jouirait d’une vue incroyable : vers le nord, le regard porte jusqu’en Roumanie, au-delà du Danube. Au pied de l’autre versant du Balkan gît Kazanlak, ville fort laide d’environ 50 000 habitants qui ne présente à peu près aucun intérêt touristique, mise à part l’admirable maison d’un cultivateur de roses du XIXe siècle, transformée un temps en station de lavage de voitures. Mais le restaurant ne verra sans doute jamais le jour. L’État a confié la charge de Buzludzha au Parti socialiste bulgare, héritier politique du parti communiste. Mais comme aucun contrat n’a été signé, c’est toujours le pays qui doit gérer le monument. Le détruire coûterait sans doute aussi cher que le reconstruire. Alors mieux vaut pour tout le monde attendre que le gel fende le monument un peu plus à chaque hiver, et que les ferrailleurs continuent à venir se servir. Mais il faudra du temps avant que toute trace du passé communiste ne disparaisse complètement : le béton armé résiste fort bien à l’oubli.

III

Mieux que les vieilles pierres. Celles des villages saxons de Roumanie se sont effritées avec le temps. Les Saxons, ces colons venus d’Allemagne au Moyen-Âge firent souche en Transylvanie : d’abord catholiques (beaucoup devinrent luthériens après la Réforme), ils s’installèrent dans une région orthodoxe, apportant avec eux leurs retables et leurs églises à l’influence plus rhénane que les icônes byzantines et les plans en croix grecque des églises qui se trouvaient dans ces montagnes au nord du pays.

De langue allemande, ils cohabitaient avec les roumanophones, commerçaient avec eux. À l’origine, il s’agissait de chevaliers teutoniques chargés de protéger les marches méridionales du Saint-Empire germanique — encore une fois, contre le péril oriental turc. Puis ils fortifièrent des villes à la double toponymie : Hermannstadt (Sibiu), Kronstadt (Brasov), Klausenburg (Kluj) ou encore Schässburg (Sighisoara).

Les Saxons de Transylvanie vécurent sous le statut de peuple minoritaire au sein de l’Empire austro-hongrois, tentant de maintenir la région dans le giron de la Roumanie plutôt que du royaume de Hongrie, que la Transylvanie attirait. La Seconde Guerre mondiale précipita leur disparition : sous l’influence du parti nazi local, attisée par la propagande du Reich, la plupart des jeunes Saxons se rallièrent aux Waffen-SS ou à la Wehrmacht plutôt que de servir dans l’armée roumaine du fasciste Ion Antonescu, allié d’Hitler. Ils combattirent surtout en Russie, avant que la Roumanie ne se retourne contre l’Allemagne en août 1944, une fois Antonescu destitué par décret royal. Les troupes allemandes aidèrent au retrait des civils saxons, par peur des représailles de l’Armée rouge, au côté de laquelle s’étaient désormais engagées les troupes roumaines. On estime que 100 000 Saxons partirent pour l’Allemagne devant l’avance des Soviétiques. 80 000 d’entre eux furent ensuite expédiés en Sibérie pour collaboration avec l’ennemi, et les expropriations furent nombreuses. Ceaucescu encouragea l’émigration des Saxons en monnayant leur départ, au prix des études qu’ils auraient pu faire en Roumanie mais qu’ils devaient désormais poursuivre en Allemagne. Puis le régime repeupla d’anciens villages saxons avec des populations roms, sédentarisées de force.

Il reste aujourd’hui 80 000 Saxons en Transylvanie, alors qu’ils étaient 235 000 au début du XXe siècle, selon un recensement austro-hongrois datant de 1910. Le maire de Sibiu, Klaus Johannis, le nouveau président roumain élu en novembre 2014, fait partie de cette communauté en grande partie disparue. Une centaine de villages saxons de Transylvanie sont aujourd’hui abandonnés. Des milliers de Saxons ayant migré en Allemagne reviennent aussi finir leur vie en Roumanie, une fois à la retraite, ou achètent une résidence secondaire non loin de leur village d’enfance.

L’artiste roumain Tara (von Neudorf) a de lointaines origines saxonnes. Il a décidé de sauver la mémoire de cette minorité en restaurant l’église luthérienne d’un village près de Sibiu : Engelthal. La vallée des anges. Une variante de la toponymie en a fait « Engenthal », la vallée étroite. De ce bourg où vivaient autrefois une centaine de familles, il ne reste quasiment rien, sinon quelques vieilles croix dans un cimetière, les ruines de l’église orthodoxe et la chapelle luthérienne, un peu branlante mais toujours debout. Au bout du vallon, Tara a fait reconstruire une petite maison : c’est là qu’il se retire quand sa vie d’urbain (il vit d’ordinaire à Sibiu) le pousse à chercher le calme d’une nature loin de tout axe de communication. Il n’y a plus de route qui mène à Engelthal : on y arrive soit par un sentier qui descend par des chaumes où l’on a tôt fait de se perdre. Soit par une forêt très dense où poussent de drues prairies d’orties. L’accès en véhicule tout terrain est à peu près possible l’été, mais la boue et la neige rendent absolument impraticable la sente à l’automne et à l’hiver. C’est un coin où la nature reprend ses droits : le chant des oiseaux plonge le lieu dans un calme absolu. Des arbres ont poussé dans l’église orthodoxe. Tara dit avoir vu un jour des traces d’ours dans la boue, mais on a du mal à dire s’il veut simplement nous impressionner ou s’il dit vrai.

Ici l’oubli se déploie dans un panorama apaisé : on imaginait un village en ruines comme celui d’Oradour, avec des pans de maison et des façades crevées, béantes. Une destruction brutale, guerrière, violente. Pas du tout : à part le cimetière, la ruine de l’église orthodoxe, la chapelle luthérienne et la maisonnette de Tara, il ne reste rigoureusement aucune trace de l’existence de la communauté. À peine distingue-t-on, par la forme de la végétation, les fondations de quelques demeures disparues. Tout au plus la prairie s’enfle de quelques buttes, de quelques creux dont on remarque à peine le relief. Les derniers habitants du hameau sont partis ces quatre dernières années. Tara nous raconte que devant la chapelle se trouvait la maison communautaire protestante. Mais le dernier habitant d’Engelthal, rendu fou de solitude et d’alcool, y mit le feu avant de se suicider. Quant au berger qui fait paître d’invisibles moutons dont on entend seulement le tintement de cloches, lui aussi va quitter le vallon. Il n’en peut plus.

Le projet de Tara consiste à peindre des fresques et des retables sur les murs et le plafond de l’église. Des peintures qui raconteraient l’histoire de la disparition des Saxons de Transylvanie tout en s’inspirant d’autels anciens de leurs églises. Sa « survie » dans un village fantôme est aussi une performance artistique : Tara s’est construit un personnage, entre le chasseur-cueilleur rural et le clubeur citadin. Sa maison est une extension de son expression artistique : à l’entrée, c’est un portrait à l’envers, tête en bas, de Ceaucescu qui nous accueille, petit sourire en coin. Dans son jardin, à côté d’un puits dont il tire une eau rendue terreuse à cause des dernières pluies, il a érigé une potence, surmontée généralement d’un crâne ou d’un corbeau mort. Sa terrasse en bois brut s’avance vers la prairie comme une sorte de plongeoir au-dessus des herbes hautes. Il aimerait creuser un bassin pour y nager nu, au milieu des prés.

La nuit tombe et Tara nous offre l’hospitalité dans la chapelle. Dehors, le feu allumé pour la veillée s’éteint lentement. L’obscurité nous enveloppe comme elle enveloppe aussi le vallon. Engelthal se dissout, s’efface un peu plus. Une nuit d’herbes qui recouvre tout, et des rêves d’orties. Avec le sommeil avance l’oubli. Comme si l’Histoire n’avait jamais eu lieu, ou sous la seule forme d’un cauchemar dont la démangeaison, avec le temps, s’apaiserait.