…Si celle-ci a gagné le surnom de Saint Balache (« Saint Gratuit ») c’est parce que toutes les plages privées de Beyrouth, Saint-Michel, Saint-Simon et autres étaient hors de prix. En dépit du danger, des familles pauvres venaient donc s’ébattre ici durant l’été sans se soucier de l’absence de maître nageur.”

Selim Nassib, le Tumulte, 2022

Atterrissage

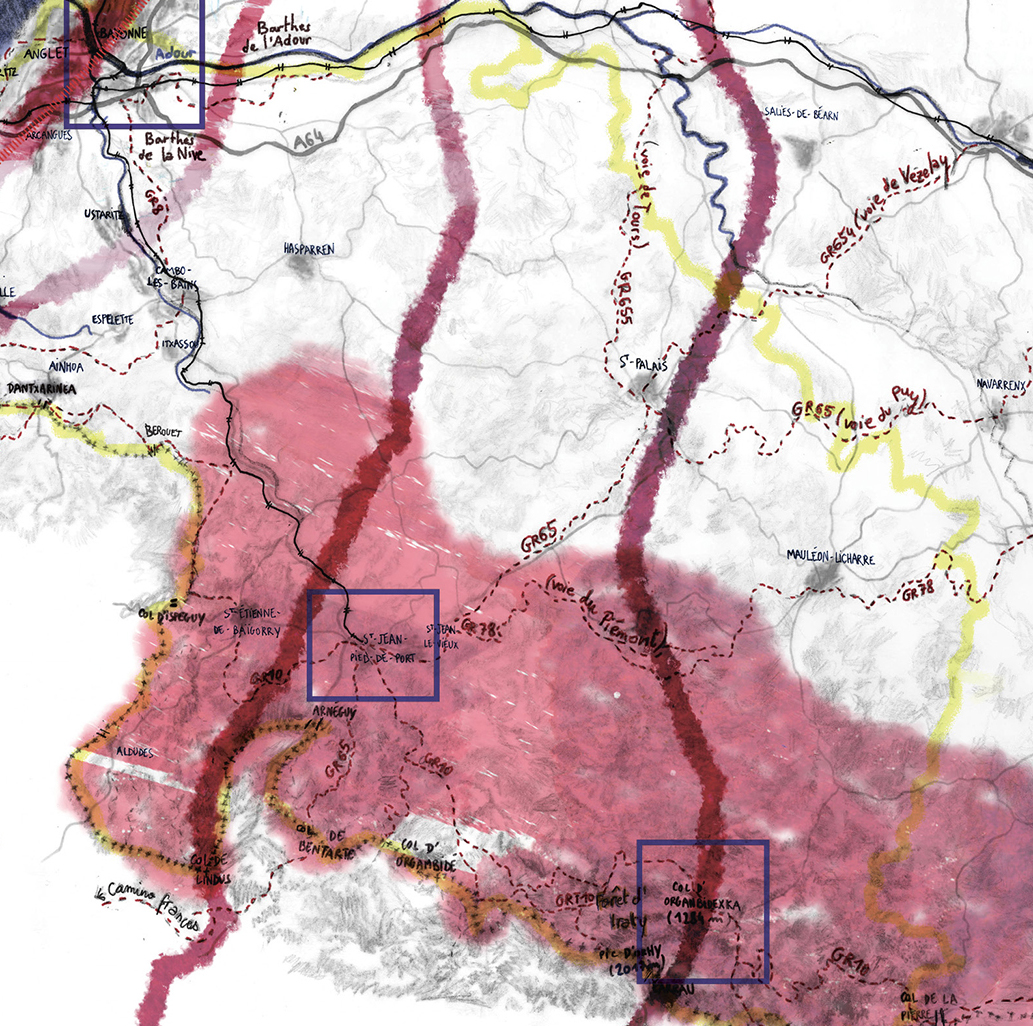

L’expérience urbaine de Beyrouth se fait par approches successives. Si au départ la ville, dense, et verticale nous empêche de bien se repérer. Il n’en demeure pas moins que certains éléments du paysage et de sa géomorphologie résistent à une certaine sommation (et une nécessité ?) du déploiement urbain frénétique et hors de tout contrôle étatique que connaît le Liban depuis des décennies.

Les grandes artères autoroutières des années 50 et 60 transpercent des quartiers d’immeubles qui avoisinent les 8 à 10 étages. Eux-mêmes referment des rues dont l’étroitesse n’est que plus sensible à mesure que les immeubles s’étirent vers le ciel.

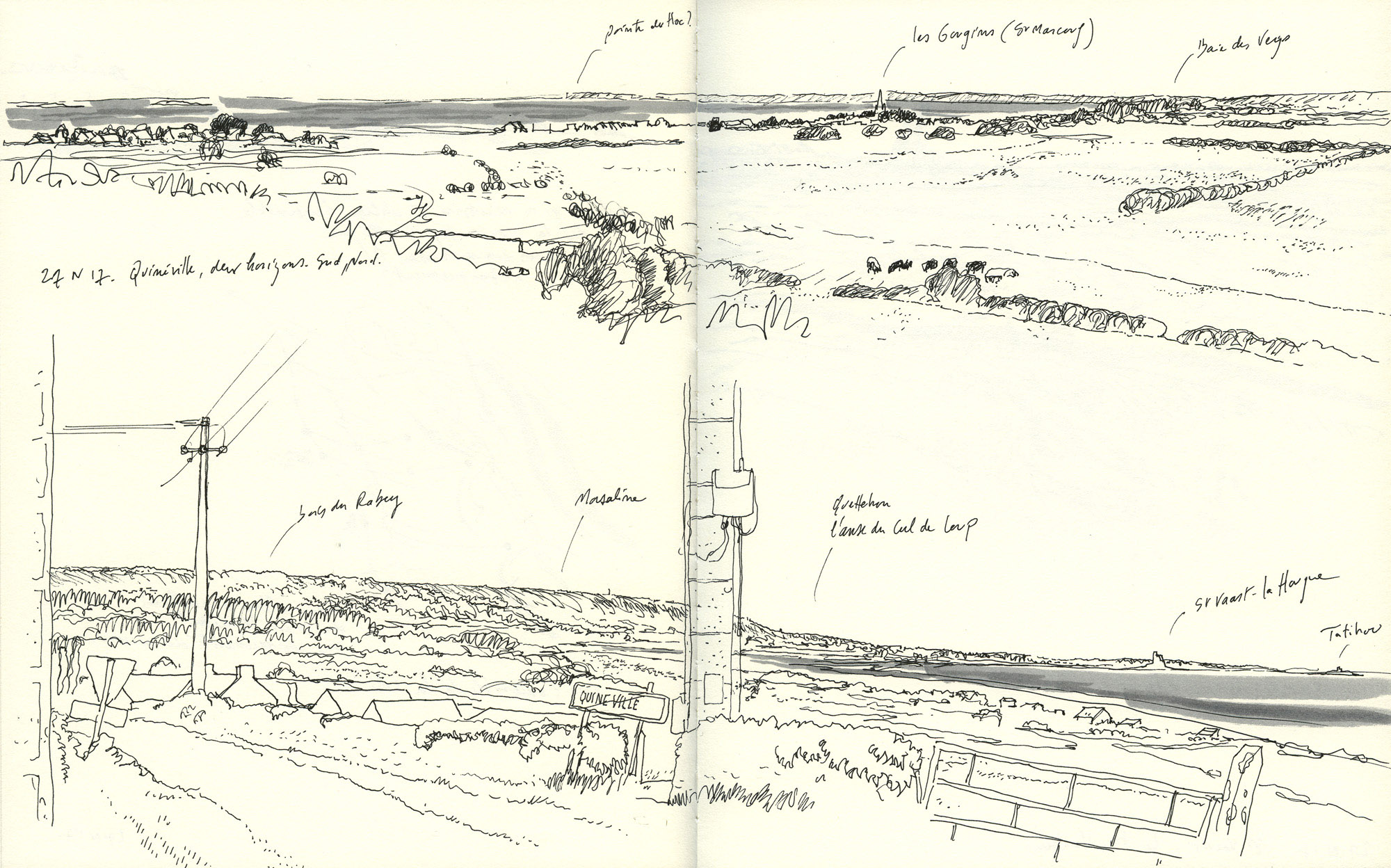

À leur pied, les rues – plongées temporairement dans le soleil méditerranéen puissant quand il s’aligne avec elles – orientent celle ou celui qui tente un repère cardinal. Le reste, on le devra à une portion de montagne, de mer ou bien à une pente plus ou moins abrupte qu’on aura pris soin de corréler avec la lecture de la carte. Carte si difficile à se procurer que c’est la carte mentale, montée à l’épreuve des pieds et du corps imprimant en soi des repères singuliers, qui prend le relais sur les déplacements et la localisation de l’étranger que je suis dans cette ville.

Dans l’explosion démographique que connut Beyrouth au cours de la deuxième moitié du XXe, on bâtit plus vite qu’on ne sut programmer et réguler l’urbanisation galopante de la future métropole. Au départ, petite ville portuaire du Liban, Beyrouth s’imposa comme premier port et ville du pays en quelques décennies seulement. Pas de grand boulevard, peu ou prou de jardins ni de places permettant un jalonnement à mesure que je m’enfonce dans la ville. Les nombreux creux urbains qu’elle compte sont investis ponctuellement par des parkings qui laissent plus tard la place à des montages immobiliers spéculant sur le marché du logement dans la capitale libanaise.

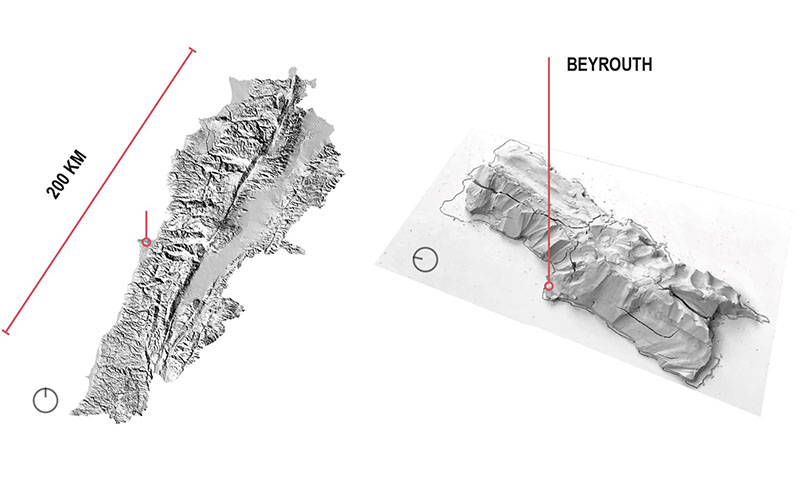

Loi fondatrice, presque, que fut celle d’un marché, capitaliste, vendant à prix fort un foncier aussi rare que le Liban est escarpé : une montagne la traverse de part en part dessinant la chaîne qui écrase du nord au sud une côte littorale mince et largement urbanisée. Cette montagne fut à la fois bastion et confins pour les nombreuses communautés religieuses qui y trouvèrent refuge durant les siècles qui précédèrent la création de l’état moderne du Liban : création concomitante au mandat français à l’issue à la chute de l’Empire ottoman en 1918.

Le cosmopolitisme presque inhérent à l’histoire moderne du Liban allait s’inscrire dans le marbre de la constitution en prévoyant le partage du pouvoir entre maronites (un président chrétien) et sunnites (un Premier ministre musulman). Les nombreuses autres communautés confessionnelles jouent leur rôle politique à l’échelle du parlement et au niveau local non sans rappeler des formes contemporaines, d’un clientélisme politique (ou d’un féodalisme) qui se répercute sur la notion de commun et de privatif dans l’espace urbain. Celui-ci s’est d’ailleurs renforcé par la crise politique et économique que traverse le pays depuis 4 ans en établissant des liens étroits entre population et partis politiques qui subviennent aux besoins de première nécessité (électricité, eau, plus rarement les médicaments…). Il est donc récurrent de croiser depuis la rue, les signaux forts de substitution d’un état faible par les partis politiques ou par le capital privé tout court.

Entre 1975 et 1990, la guerre civile fait rage au Liban et dans la ville de Beyrouth, suivant d’intenses moments de violence, bombardements et de destructions (d’ingérences belliqueuses voisines) qui furent entrecoupés de périodes d’accalmie. Cette guerre est encore présente dans de nombreuses mémoires et on lui attribue notamment la responsabilité d’avoir durablement abîmé les comportements sociaux urbains et les pratiques sociales telles que la fréquentation d’espaces publics ainsi que la mixité confessionnelle et sociale au sein de la ville. Aussi, rares sont les quartiers qui aujourd’hui ne colportent pas avec eux leur affiliation communautaire et/ou confessionnelle. Bien qu’à nuancer, ce phénomène participe toujours à segmenter l’expérience sociale de la ville et donc à reproduire les différences (est-ce vraiment un mal ? ), mais aussi, parfois, à reproduire les différends (ce qui devient problématique).

Espaces du commun ?

L’ancien centre-ville, d’ailleurs, répondait à cet idéal souvent dressé en image d’Épinal de Beyrouth comme d’une ville cosmopolite et plurielle. Depuis sa destruction pendant la guerre, qui se poursuivit après dans un grand programme de reconstruction, ce centre-ville a été considérablement vidé de cette substance au profit d’une ville d’Orient générique mêlant pastiche de ville haussmannienne, et ville marchande du XXe siècle tardif. Émaillée de reliquats de passés, plus ou moins antiques, on tenta dans la révélation des ruines, la mise au jour d’une histoire lointaine comme d’un récit commun pour une ville à nouveau pacifiée et partagée. Le bilan est on ne peut plus discutable.

À Beyrouth aujourd’hui, l’espace de la ville tient discrètement ce discours fait de limites : de secteurs, de quartiers, de cloisonnements physiques parfois, des murs, des grillages, des plots de béton ou des dispositifs antichars, des pieds d’immeubles gardés par des vieillards en uniformes, des groupes d’hommes siégeant sur le seuil d’un bâtiment politique, des parcs et des squares fermés et détériorés puis… segmentation ultime de l’espace du privé et du public : la voiture.

La présence despotique de la voiture qui envahit les rues, les ruelles, les trottoirs et les grands couloirs routiers de la ville vient contredire ces effets de seuils tout en les renforçant. La voiture sert à se déplacer partout dans une ville sectorisée. La voiture est l’espace privé mobile par excellence dans l’espace public. C’est par l’observation de cette pratique débordante du transport du chez-soi dans la ville comme acte social que nous pourrions rentrer pour interroger le rapport à l’espace en partage dans une ville plurielle comme Beyrouth.

Cette expérience sociale de la ville fragmentée, déjà abîmée par la guerre, est entachée par d’autres phénomènes : la paupérisation et la dépendance des habitants face à leur fournisseur d’eau et d’énergie (privatisation des besoins primaires), mais aussi par une fabrique urbaine sans autre foi ni loi que celle du profit, peu soucieuse de fabriquer dans son tissu des espaces publics en nombre et qualité suffisante.

À travers les nombreuses revendications de la Thawra de 2019 (la Révolution), la jeune génération manifesta celle de « réclamer des espaces publics » à Beyrouth. Durant cette « révolution », comme plus tard en 2020, date à laquelle le 4 août les silos du port explosèrent en ruinant la ville, le sentiment rare voir inédit « d’unité nationale » allait se manifester et dépasser les belligérances héritées du siècle dernier pour exprimer l’exaspération face à une élite politique incurable. Comme si dans la meurtrissure les Beyrouthins lisaient un destin qui leur était commun, mais y trouvaient aussi un tremplin pour surmonter les dysfonctionnements systémiques qui rongent le pays.

J’allais chercher – en tant que paysagiste – quels lieux s’apparentant au « public » fréquentent les Beyrouthins et Beyrouthines, qui ne soient pas régis par des formes de marchandisation de l’espace (terrasses, plage privée, marchés, rue marchande, terrain de sport payant…) ni de lieux associés à des formes de cultes incluant et excluant les communautés entre elles.

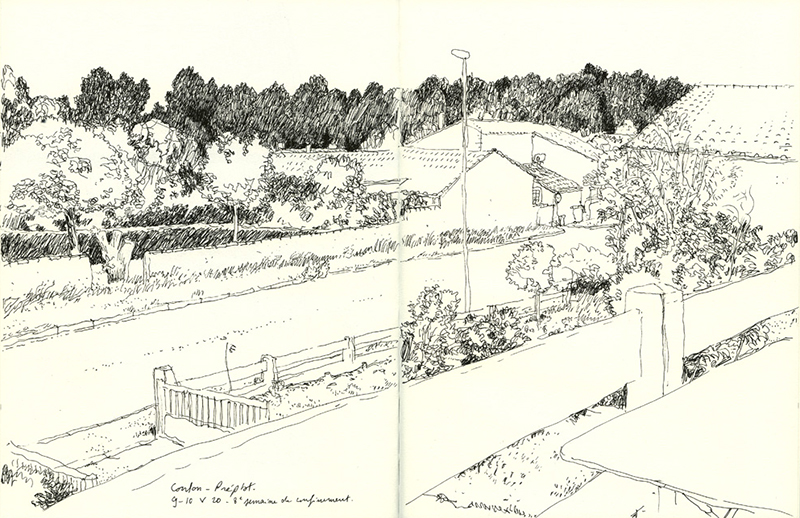

C’est « à la marge » des paysages urbains, dans leur géomorphologie, leur temporalité propre que des espaces liminaires insinuent assez d’incertain et d’irrégulier pour que des pratiques de l’espace en commun s’expriment. Une liberté de se mouvoir, de se retrouver et d’user de l’espace sans distinction d’âge, de genre ou d’autre appartenance sociale.

Aussi, c’est en partie sur certaines portions du littoral beyrouthin que mon attention s’arrêta. Ces lieux portent en eux une forme d’indomptabilité qui, bien que précaire, n’en portent pas moins l’expression de partage de l’espace qu’on associerait en France à de l’espace public.

Marges :

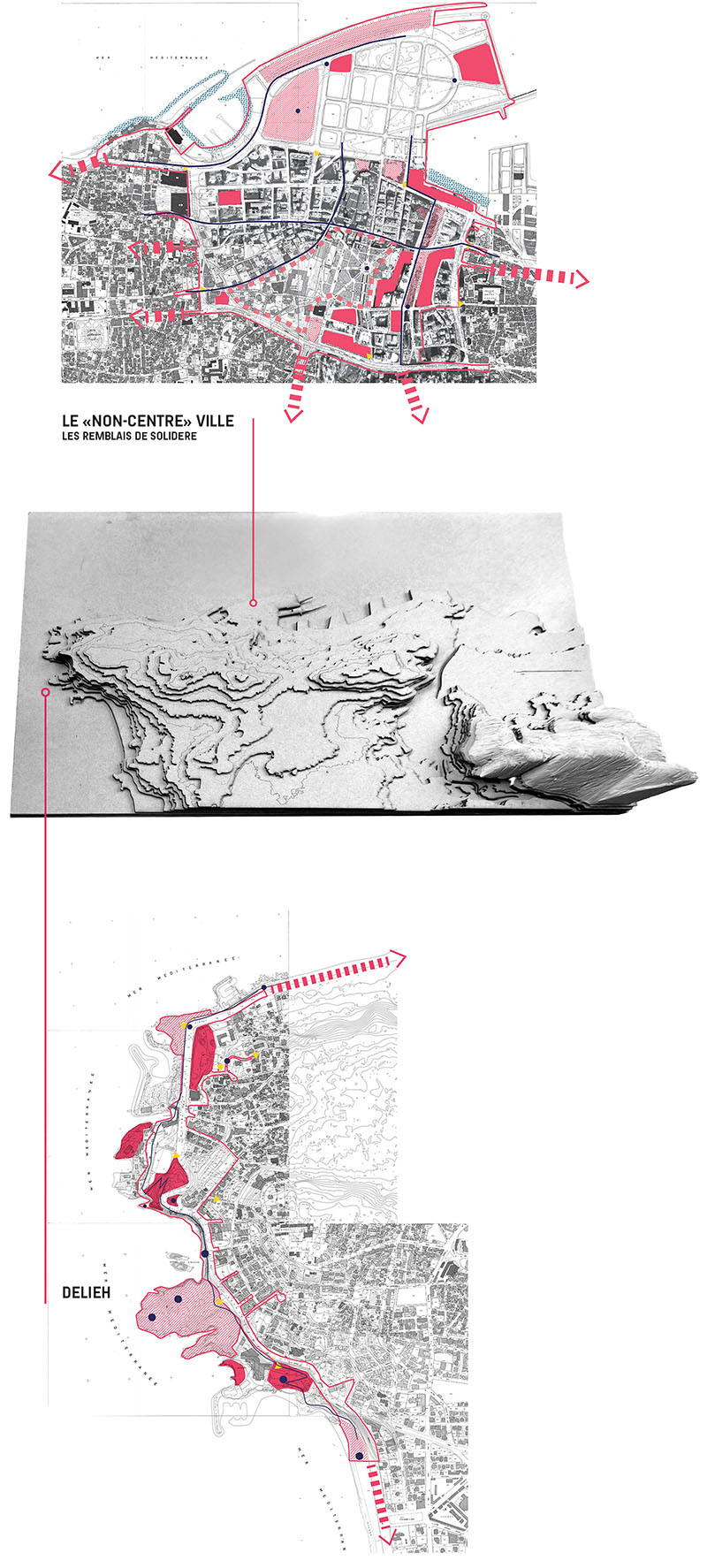

Delieh

«Je ne crois pas qu’une seule photo serait capable de rendre compte

de la douceur de ce paysage que tous ces immeubles regardent dans leur raideur et leur brillance obscène. L’infini est devant nous et cette ville retrouve une part de sa vulnérabilité, de sa modestie. En descendant sur Delieh, sur les roches où sont entreposés des blocs de béton pour monter les digues, je descends dans un espace hors du temps, et de la ville. C’est l’heure bleue-grise et le ciel se reflète sur des poches d’eau des piscines naturelles : quelques pêcheurs, un cheval au bout d’une corde, l’odeur de l’urine et le clapotis de l’eau contre le calcaire de la côte, le bruit du vent et des moustiques, un chien qui hurle enfermé dans un clapier aux côtés des deux cabanes construites ici dans le hasard de ce vaste espace où les hommes semblent fermer boutique et se dire au revoir.»

Extrait du carnet de bord, novembre 2022.

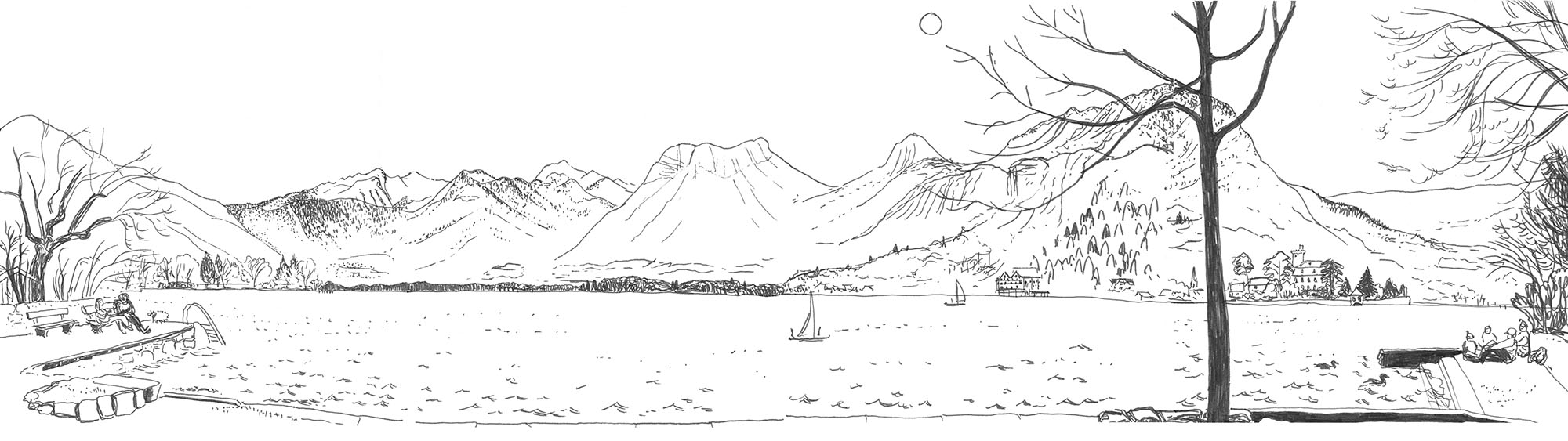

Le rocher de Delieh, qui plonge la côte ouest de Beyrouth dans la mer est sans nul doute un lieu à part. À la fois dans et hors de la ville, il est, depuis des décennies, utilisé comme parc urbain, côte naturelle, espace de loisir, de détente, il combine les attributs d’un espace public sans pour autant qu’aucune entité ne semble la gouverner, du moins au quotidien. On n’y contrôle ni l’accès ni l’usage, c’est un lieu indompté où le socle du paysage se rappelle à nous avec force.

Utilisé en tant qu’espace de stockage de blocs d’endiguement préfabriqués, ce lieu hybride, largement fréquenté par des groupes différents (familles, couples, amis…) est en quelque sorte le point de départ du postulat suivant :

Les espaces publics à Beyrouth se conquièrent, s’usent et se maintiennent dans le temps grâce et à travers le rapport affectif qu’on entretient avec eux ainsi qu’à la capacité qu’ils ont de révéler la ville à elle-même : à son rapport géographique et paysager. En somme : ces espaces tiennent grâce au rapport esthétique qu’il y a entre le paysage et la pratique sociale qu’il soutient.

Les remblais de solidere

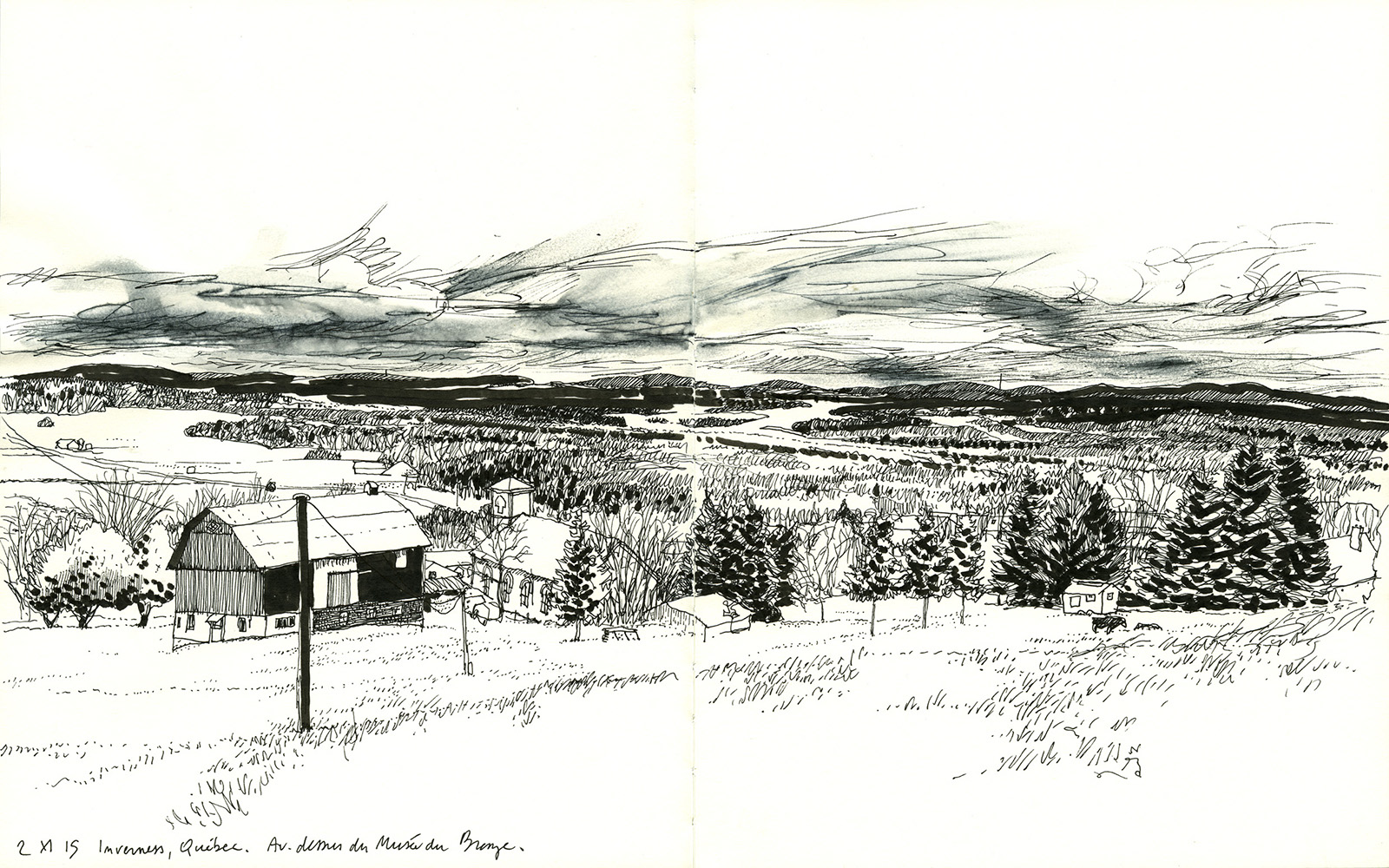

Depuis ce qu’on appelle successivement «Biel», ou «Downtown» ou « les remblais», l’expérience urbaine et paysagère de ce lieu à la fois centre déchu et espace liminaire est inédite à Beyrouth. À mesure que les pas nous guident sur une des immenses routes droites, quadrillée sur les 60 hectares de remblais gagnés sur la mer, la ville se fait moins bruyante et les immeubles qui tutoient le ciel deviennent de petits cubes que le pincement des doigts d’un enfant tiendrait entre eux. Ici, la voiture n’a plus droit de cité, car les routes sont bloquées par de lourds préfabriqués de béton. Nous sommes juste en face du centre-ville historique et du port antique disparu.

Espace de délestage de remblais pendant la guerre civile, le programme de la Société libanais de Reconstruction («SO.LI.DE.RE») avait été de trouver un équilibre économique juteux entre reconstruction de la ville centre et remblaiement du littoral en face de ce dernier dont elle allait devenir la propriétaire foncière. Programmé pour devenir le futur centre-ville, le montage, qui appelait à des investissements libanais, mais aussi étranger allait devenir plusieurs fois obsolète.

D’abord, quand le Premier ministre de l’époque et directeur de Solidere Rafic Hariri, allait trouver la mort dans un attentat en 2005. Par ailleurs, les remblais se révélèrent impropres à la construction compte tenu de l’impossibilité de trouver de socle durable pour fonder les bâtiments. D’une promesse d’une ville démocratique, ouverte sur le futur, la mer et ses espaces publics, on passa rapidement à un immense objet urbain, obsolète et imparfait.

Pourtant, dans ce qui ressemble à un état de stupeur, de choc et de commotion urbaine, en même temps qu’un état d’attente jamais assouvie, de la vie s’est glissée là, comme autant d’habitudes de promenades et d’oisiveté heureuses que les remblais compteraient d’humains venus pour s’extraire. Sur ce sol en défaut d’histoire, j’y ai vu une terre où les usages de l’espace sont à défendre. Tant pour leurs propensions à tenir les humains ensemble qu’à celles de les rapporter, un instant, à un paysage partagé et une lisibilité claire de l’endroit, de leur ville au loin, et enfin de leur monde, entre montagne et mer. Plus qu’un espace public, la possibilité d’un récit commun sur ce monde en partage en dépit même de tout organe étatique régulateur.

Dans cet entre-deux où nous plongent ces lieux, le projet de paysage semble pouvoir advenir. Non pas comme un simple projet de rénovation spatiale, mais comme un trait d’union tracé entre les passés plus ou moins meurtris et un avenir désirable : un lieu ou l’histoire reste encore à écrire. Là où l’incertain règne, l’espace liminaire induit une porte entrouverte vers la mutation. Là où la ville dense et contrainte ne semble pouvoir offrir que la possibilité fugace de renouvellements immobilier et urbain, coûteux et hors d’atteinte dans un contexte d’effondrement tel que traverse le Liban.

Cet article est une synthèse des recherches effectuées au cours de 10 mois d’enquête, de questionnements et de problématisation sur la question du projet de paysage pour des espaces publics à Beyrouth, dans un contexte d’effondrement systémique.

Ce travail fut réalisé dans le cadre du Travail de Fin d’Étude à l’École de la Nature et du Paysage de Blois entre 2022 et 2023(INSA CVL). Vous pourrez lire dans le numéro 22 des Cahiers de l’École de Blois (à paraître en 2024) la proposition de projet de paysage qui entend conclure, mais aussi ouvrir d’autres questions soulevées pendant l’enquête.

Ce travail n’aurait pas vu le jour sans le soutien moral et intellectuel de mes deux professeurs encadrants avec qui, de près ou de loin, j’ai pu avoir des échanges toujours vivifiants. Je remercie ici Léa Hommage (Paysagiste DPLG et géographe, Agence LALU) et Sébastien Lemaire (architecte DPLG, agence Proto>types).