Notes – le 17 août 2021

… C’est dans ses épaisseurs que l’identité du site apparaît la plus sensible. Ici, le sol n’est pas plus une surface unique, qu’une limite entre le plein et le vide. Son envasement, probablement consécutif de processus multi centenaires, n’a pas complètement fait disparaître l’étang, mais a comme incarné sa mémoire dans toutes les matérialités du vivant qui l’habite.

Pour le comprendre il faut y entrer. Mais si l’intimité d’un lieu se révèle d’être traversée, c’est d’être traversée que bien souvent son intimité peut être affectée.

L’intervention artistique que je propose ici se limite donc à la création d’un fil de passage hors sol qui emmène le visiteur au travers du site en le préservant des multiples contraintes, autant qu’elle limite le site des traces de ce passage.

L’expérience du dispositif et l’appréhension de l’espace sont avant tout individuelles, et consécutives d’une temporalité qui se doit d’être adaptée à la fragilité et à la richesse du milieu.

Ce parcours n’a pas d’autre destination que le temps de son déroulement.

En son antre, le pied perd toute certitude, le regard tout lointain, la tête toute perspective.

On ne traverse pas réellement un étang mais on chemine dans une densité humide et ombrageuse qui semble traverser librement tout étant qui s’y trouve.

Être étang n’a pas été conçue pour définir au site une forme, mais explore les modalités d’une immersion, que le lieu semblerait avoir autorisée.

L’ombre d’un doute.

Notes – juillet 2022

Longtemps j’ai abordé la nécessité de la sculpture comme une histoire de contacts et de lumière. Toute chose aspire en effet à rejoindre le centre de notre terre-support, et se heurte à la surface minérale du sol que notre soleil révèle. La sculpture est ainsi immédiatement un acte en dialogue avec le vivant, qu’elle interpelle dans le rythme de ses postures ou de ses déplacements, qu’elle prolonge de cette capacité à incarner toute matière. Longtemps donc je n’étais attentif qu’aux stratégies d’équilibres et aux processus de remplissages de l’espace, pour que s’affirme l’instant d’une œuvre qui bouleverserait, même fragilement, le quotidien de nos environnements…

Je ne saurai aujourd’hui démontrer qu’il en est tout autrement, et au-delà d’une définition bien courte de l’acte de sculpter, c’est d’interpréter toujours la réalité qui nous entoure dont il s’agit.

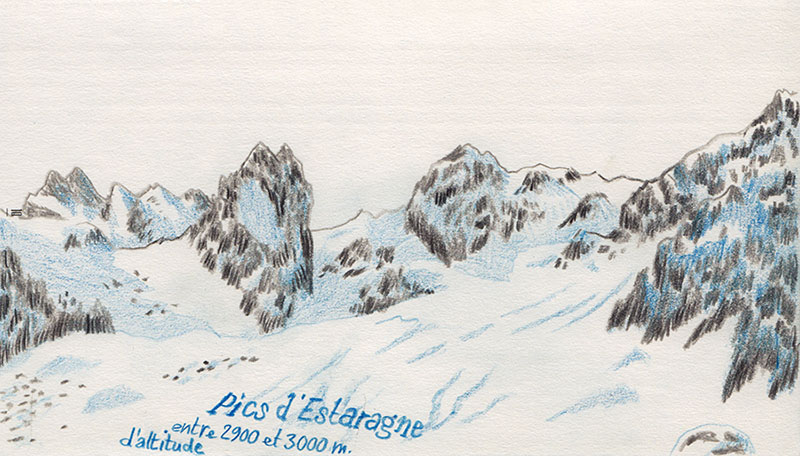

Mais sans doute d’avoir régulièrement fréquenté les arbres, de m’être arrêté devant de majestueux ronciers, ou d’avoir exploré quelques anfractuosités de roches ou de talus, j’ai peu à peu compris combien l’idée, l’a priori du sol est une illusion. On se sait incapable de marcher sur l’eau, mais on vit dans l’ignorance de se tenir sur terre. L’horizon se fond dans la lumière, quand l’ici, pour peu qu’on le considère, se stratifie en couches d’obscurités successives.

Des quelques jours, des trois brèves semaines que j’ai passées sur le site de l’étang envasé à la ferme de Vernand, je n’ai pas le souvenir d’avoir véritablement habité un lieu, mais bien plus distinctement celui d’avoir dû m’être conjugué à l’espace. Œuvrant des jours durant entre des surfaces de boues, de terres humides ou d’eaux sombres, chaque pas me plaçait dans l’incertitude d’un appui ou de la justesse de mes postures.

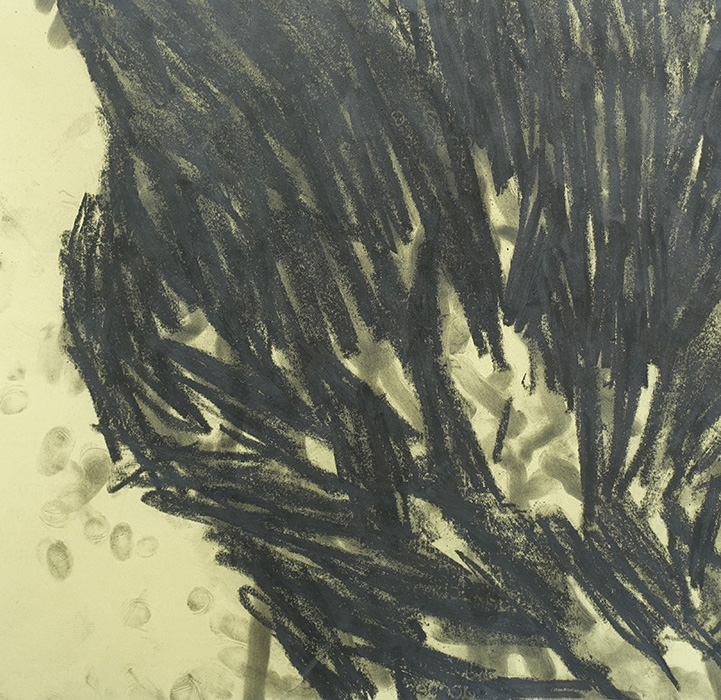

Sous le couvert des saules, la pénombre est une nuée fraiche qu’inspire la peau. Leurs corps avachis hantent l’air comme les profondeurs, et à la question de savoir si telle branche est vivante ou morte, on comprend peu à peu le non-sens de s’interroger ainsi – au travers des saules j’ai senti combien le vivant et le mort ne s’opposent pas d’une temporalité qui séparerait ces deux états, mais se combinent en une matière-temps d’un éternel présent.

En bordure des saules j’avais établi mon campement, dans l’entourage de grands aulnes que la déclivité du terrain protège autant qu’elle les stimule à s’élever en hauteur. Sous ces arbres je profitais de l’étirement des aubes et des crépuscules que le soleil de juillet souvent abrège. De leur soif de lumière je me désaltérais d’ombre.

Rapidement, je partageais mon sucre avec les fourmis, mes sommeils avec le Nand dont je jouxtais le lit et mes soirées avec une buse dont j’empruntais malencontreusement le territoire. Entrer dans la nature c’est d’abord faire l’épreuve d’y être étranger.

Chaque jour j’avançais le long du fil de la trajectoire que je m’étais fixé. Cette trajectoire était, ou est avant tout, l’horizontalité d’un parcours qui permet de traverser confortablement un milieu (ce marais) le plus souvent hostile à la marche. Mais force est de constater aujourd’hui que cette ligne finalisée reste presque en creux des épaisseurs dans lesquelles je l’ai inscrite. La nature est à notre présence ce que notre ombre est à notre corps ; inconstamment perceptible, déformant le plus souvent l’image que l’on a de soi, et se jouant sans cesse de la naïveté qu’on pourrait avoir à la saisir.

Si j’ai aujourd’hui le souvenir persistant d’avoir pleinement appartenu à ce lieu j’ai la crainte peut-être de n’avoir produit qu’une forme d’évitement. À la peine que j’ai eu d’entrer dans ce site, aux ravissements que j’ai éprouvés de sa complexité, à l’étrangeté d’avoir cru y appartenir, ne subsiste que le sinueux passage par lequel, peut-être, me suis-je enfui…