Assisterait-t-on à de nouvelles perceptions scientifiques, professionnelles et sociales, à une évolution des imaginaires liés à la nature dans la ville? Comment cela se traduit-il concrètement dans la conception ou la gestion des espaces urbains ?

Cet article, volontairement anecdotique et partiel, propose de porter au débat plusieurs pistes sur l’évolution des vocabulaires esthétiques liés à la nature.

Les références mobilisées ici n’impliquent pas toujours la profession de paysagiste-concepteur, mais la question reste toute posée : quid chez les paysagistes-concepteurs ? Ce contexte alimente-t-il leur travail de conception [1] ?

De nouveaux espaces de nature ? De nouveaux vocabulaires esthétiques de la nature ?

Lorsque l’on évoque les lieux de nature dans la ville, les squares, les jardins, les places, les rues généreusement plantées arrivent très vite en tête. A ces lieux, on pourrait ajouter les cours d’eau et les berges, lesquels ont d’ailleurs fait l’objet de requalifications récentes dans plusieurs villes, mais aussi les couronnes urbaines dédiées aux activités nourricières et revalorisées en parcs agricoles [2]. Ainsi, la liste des espaces pouvant être considérés comme des lieux de nature dans la ville est sans cesse plus riche. Et au fur et à mesure de leurs requalifications, de nouveaux types d’espaces viennent s’y ajouter. Assiste-t-on donc à la naissance de nouveaux types de lieux de nature ?

Aujourd’hui, plusieurs métropoles – dont Bordeaux, Rouen, Lille, Nantes – sont en train de reconquérir d’anciens secteurs industrialo-portuaires de tailles conséquentes en quartiers urbains faisant très souvent la part belle à la nature et au paysage. Sans que cela soit réellement nouveau, il y a là une situation singulière où plusieurs villes réinvestissent dans le même temps des terrains extrêmement ingrats et complexes à recycler, cas très fortement pollués et contraints, pour créer des lieux de centralité dans lesquels la nature tient une place importante : des « quartiers verts », des écoquartiers fortement végétalisés, des parcs linéaires et promenades métropolitaines voient le jour. Certaines collectivités vont jusqu’à créer, à cette occasion, de véritables « réserves de biodiversité » [3] au cœur même de la ville, ce qui est plus rare, et ici d’autant plus inattendu que l’on transforme d’anciens secteurs pollués en milieux dédiés au développement de la faune et de la flore ! Ailleurs, d’anciennes voies ferrées, des aéroports à l’abandon -Berlin-, des bases sous-marines indestructibles -Saint Nazaire-, font l’objet de requalifications paysagères. La famille des « espaces publics » dédiés à la nature dans la ville semble effectivement s’agrandir de lieux d’un nouveau genre, en grande partie constitués d’héritages industriels à requalifier.

Dans le même temps la ville voit naître de nouvelles aspirations, d’autres rapports à la nature et de formes renouvelées du végétal dans la cité. Ceux-ci se construisent sur un argumentaire lié à l’écologie, la biodiversité mais aussi à la mobilisation citoyenne, à la redécouverte des vertus et services qu’apportent le végétal dont la production alimentaire. Comment cela se traduit-il en termes d’images ? De références esthétiques ? Assiste-t-on à une évolution ou à un renouvellement des codes esthétiques ? Et si l’écologie, la volonté d’impliquer le citoyen, la biodiversité constituaient autant de prismes faisant évoluer les valeurs paysagères…

L’écologie génère-t-elle un vocabulaire esthétique ?

Les débats qui s’engagent autour de la biodiversité et de la nature dans la ville accordent un poids important à l’écologie et aux sciences naturalistes : les trames vertes et bleues se planifient, la gestion se fait plus « écologique », les initiatives visant à développer la végétalisation à toutes les échelles, de la façade végétalisée au grand territoire, voient le jour. Côté faune, les squares, les jardins privés mais aussi les constructions accueillent des hôtels à insectes, des gîtes à hérisson, des mares et points d’eau, etc. Si aujourd’hui un véritable appétit de « vert » gagne du terrain, ces initiatives contribuent-elles à la qualité du paysage ? Et comment les paysagistes participent-ils au développement de ces initiatives ?

Les valeurs du paysage ne sont pas celles de l’écologie. Le paysage se définit comme une discipline plaçant l’Homme comme bénéficiaire principal : le paysage répond à une relation complexe à la nature, une relation possiblement subjective et nécessairement culturelle [4]. A l’aube du XXIème siècle, Alain Roger [5] mettait en relief une distinction nécessaire entre paysage et environnement et n’hésitait pas à dénoncer les limites de la « verdolatrie ».

Si de nombreuses initiatives en faveur de l’écologie voient le jour, elles restent trop souvent impensées en termes de paysage : combien de mesures en faveur de la biodiversité, aussi pertinentes soient-elles sur le plan écologique, semblent plaquées dans leurs contextes, tirées du catalogue de recettes, anecdotiques et standardisées ? Et inversement, les paysagistes, dans leurs pratiques, possèdent une sensibilité et une connaissance très inégales des enjeux de la biodiversité : entre distance critique, adhésion plus ou moins partielle, voire, parfois, opportunisme.

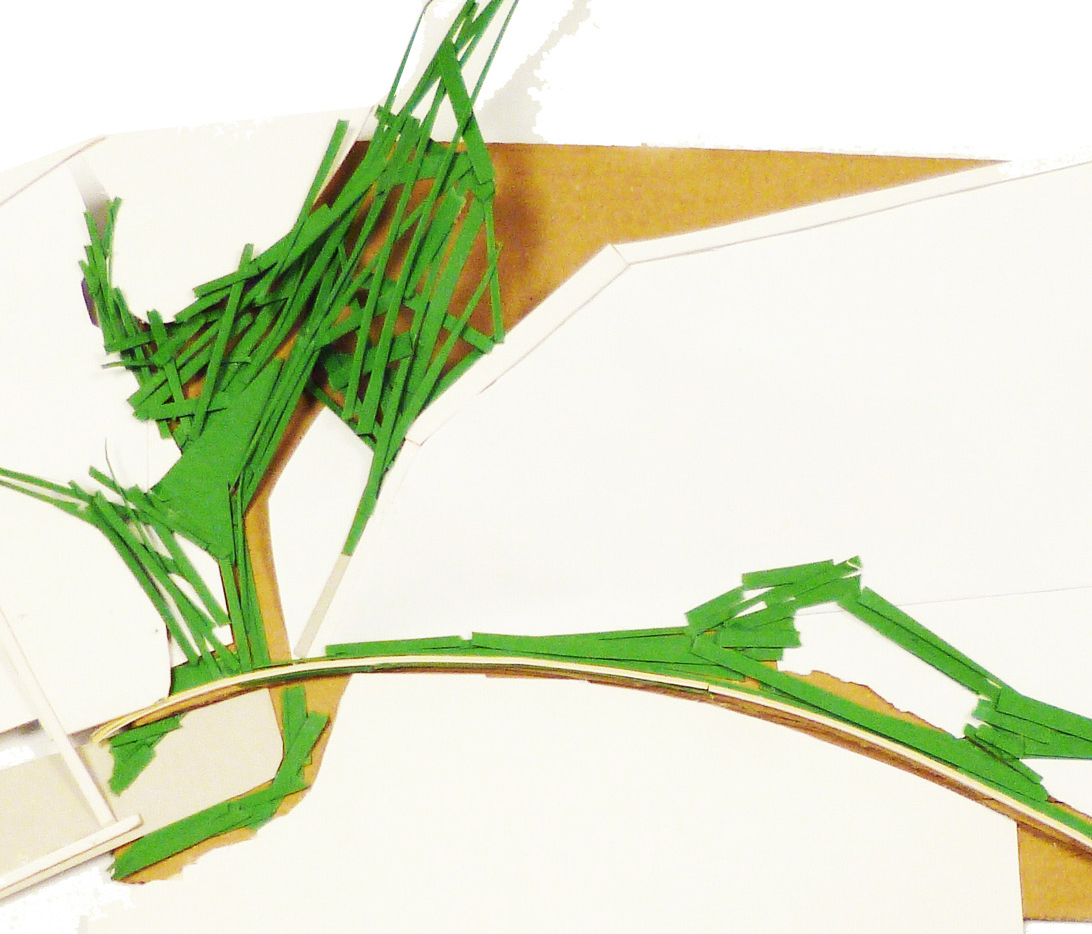

Il n’empêche que l’évolution des questions écologiques semble bien avoir de l’influence sur les pratiques paysagistes et y construit ses propres codes esthétiques. Certains projets composent tout autant avec une nature aménagée, des plantations qu’avec une nature spontanée, des processus d’enfrichement, de recolonisation, etc. Dans le détail, les structures végétales semblent plus riches et diversifiées en essences : les plantations sont alors plus complexes (une traduction de la « biodiversité » au travers de structures végétales plus variées ?) et jouent avec des essences ordinaires ou endémiques. Les formes végétales se font plus denses, foisonnantes, luxuriantes et jouent tout autant un rôle de structures qu’un effet de textures caractérisant fortement les lieux. « Rypisylves », « lisières », « prairies », « mégaphorbiaie », la référence à des « milieux naturels » est également largement convoquée dans plusieurs projets contemporains, y compris pour être réintérprétée et recomposée autour d’un spectre nouveau d’essences ou de nouveaux écotopes. Bien sûr, cette observation appelle une enquête plus rigoureuse. Et, la posture des paysagistes par rapport aux sensibilités écologiques et à ses évolutions, resterait à approfondir.

Esthétiques de la ruines de l’anthropocène et mise en scène de la reconquête végétale ?

Notre époque est-elle marquée par une fascination pour la reconquête du végétal sur les œuvres humaines ? Plusieurs projets semblent aller dans ce sens, répondant tout autant à la recherche d’une économie que d’une véritable mise en scène des forces et des capacités de la nature à réinvestir des territoires à l’abandon : sites industriels monumentaux, parkings, infrastructures. Cela se traduit par des aménagements dans lesquels les sols en béton ou en enrobé, ou bien encore une partie des équipements sont volontairement laissés en place pour montrer les capacités de la nature à reprendre sa place et à réinvestir l’espace.

Peut-être notre époque voit-elle renaître une forme renouvelée de sublime et de pittoresque.

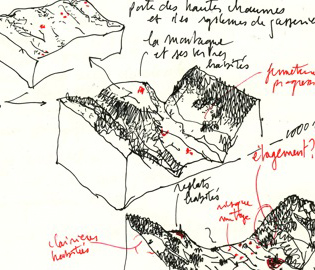

Le sublime est une forme d’esthétique ancienne, qui, au XVIIIème siècle, se définissait comme le sentiment particulier provoqué par les manifestations de la nature qui inspiraient une forme de beauté mêlée d’effroi. La haute montagne, la mer déchaînée, les volcans en irruption possédaient le pouvoir de faire naître ce sentiment intérieur. Celui-ci a largement était exprimé à travers la peinture, ou dans des odes littéraires, mais hélas, restait difficilement traduisible dans les jardins. Le pittoresque constitue, quant-à-lui, une sorte de quête esthétique à mi-chemin du sublime exprimant la puissance de la nature et la quête d’une image idéalisée de la nature primitive ou de la campagne aux lignes douces, rondes et accueillantes. Le jardin pittoresque va alors développer un langage nouveau, en rupture avec cette image idéale, et se caractériser par des lignes anguleuses, chaotiques, brisées, des arbres noueux, des roches brutes, des architectures gothiques ou rustiques, voir… des ruines.

Le sentiment du sublime est-il toujours ressenti par nos contemporains ? Si les puissances de la nature inspirent toujours un sentiment profond, le contexte a bel et bien évolué. « La face entière de la Terre porte aujourd’hui l’empreinte de la puissance de l’homme » écrivait déjà Buffon [6] en son temps. L’idée que l’homme influe la nature, le climat est largement partagée – même si quelques « climato-sceptiques » continuent à alimenter la controverse -. La machine se serait emballée : l’Homme serait engagé dans un phénomène dans lequel il ne contrôlerait plus les conséquences de sa propre puissance. Le spectateur contemporain prend conscience de sa responsabilité partielle face aux dérèglements du monde. Ses propres activités peuvent avoir des conséquences catastrophiques sur la nature. Le cinéma, la littérature, l’art en général consacrent de nombreuses œuvres à ce sujet et traduisent une forme renouvelée de sublime [7].

Qu’en est-il du pittoresque ? Quid dans les productions paysagistes ? « Peut-être devrions nous suivre les préceptes d’Alessandra Ponte [8] », propose Christophe Girot [9], « en permettant aux notions du Beau, du Pittoresque et du Sublime à ressurgir pour devenir plus locales et spécifiques. Ce n’est qu’à cette condition qu’un entendement de la nature reviendra ». Il semble également, qu’à leurs échelles, quelques projets de paysagistes sur d’anciennes friches industrielles, sur des terrains militaires, sur des infrastructures mettent en scène la reconquête du végétal sur ces constructions humaines et que ces dernières soient volontairement conservées afin de mettre en valeur le processus de reconquête par les forces de la nature : les chapes de béton sont fracturées pour qu’une espèce pionnière prenne le relais et achève le travail, les surfaces d’enrobé sont découpées pour engager une dynamique de recolonisation. Ces mises en scène de la nature sur les ruines de l’anthropocène constituerait-elles des formes renouvelées de pittoresque dans lesquels les rapports de force entre nature et les formes issues de l’industrie seraient mises en tension ?

Esthétique de la ville comestible : « Marie-Antoinette » new dream Vs « Hansel et Gretelle » new deal.

Les médias en parlent : des projets d’agriculture urbaine, plus modestement d’initiatives citoyennes de production alimentaire, voient le jour y compris (surtout mais pas que…) au cœur de grandes métropoles.

Certains citadins semblent frappés d’un désir ardent d’expérimenter un idéal d’agriculture. Une mauvaise caricature pourrait y voir un loisir pour bourgeois-bohêmes urbains – cela n’a pas forcément réussi à Marie-Antoinette ! -. A moins qu’une réinterprétation d’Hansel et Gretel constitue une meilleure référence : il s’agit d’échapper aux forces du mal qui cherchent obstinément à asservir à la consommation, ici en réinvestissant le bio et le local comme réponse.

Dans les faits, ce développement de l’agriculture en ville répond à de nombreuses raisons et trouve traduction sous des formes et à des échelles extrêmement variées. Sérieuses ou anecdotiques, celles-ci sont la plupart du temps très médiatiques à l’instar de Todmorden à l’origine d’un mouvement de plantations de comestibles en bacs, à disposition de tous : les « incroyables comestibles ». Paris, avec l’appel à projet « Parisculteurs », a l’objectif de développer une agriculture dans Paris intra-muros sur des bâtiments publics ou privés : murs, façades, toits-terrasses, chaque mètre carré est mis à contribution. La Ville de Paris s’est fixée comme objectif de réaliser, à terme, 100 hectares de toits et murs végétalisés dont 330.000 m² productifs de fruits et de légumes d’ici à 2020 et dont 20 Ha sur son propre patrimoine. Ces projets mobilisent des professionnels issus du monde de l’agriculture alternative, de l’animation, de la médiation, des associations, quelquefois des habitants, des paysagistes. Le premier appel à projet, « Les Parisculteurs », constituera une expérience sur 47 sites soit 5,5 ha de végétalisation et d’agriculture urbaine favorisant les circuits courts et réaffirmant le lien social dans les quartiers. L’objectif est de produire chaque année près de 500 tonnes de fruits, légumes et champignons, plus de 8 000 litres de bière, 4 200 litres d’engrais végétal, du poisson, du miel, des fleurs.

Certes, les projets d’agriculture urbaine ou plus modestement de jardins partagés en ville sont anecdotiques au regard des enjeux alimentaires. Pour une fraction des participants, ils peuvent cependant offrir de rares conditions d’accès à une alimentation plus riche, saine et variée. Pour une plus large part, ils ont aussi une vertu pédagogique : mieux connaître les cycles saisonniers et les produits, s’initier à une agriculture raisonnée. Ces projets se traduisent par un renouvellement des codes esthétiques et répondent à l’aspiration d’une partie des citadins.

Du reste, l’histoire des jardins témoigne d’une influence réciproque entre agriculture et jardins dits d’agrément : agriculture et arts des jardins ont été des disciplines d’expérimentation de systèmes d’irrigation (jardins d’Andalousie), de production, d’acclimatation. Aujourd’hui, même s’il reste modeste, le développement de la production alimentaire en ville constitue bien une expérimentation de nouvelles pratiques : intensification de la production sur des petites surfaces, expérimentation de nouveaux modèles économiques, investissement de surfaces abandonnées et stériles au profit d’un projet qui mêle un volet productif à un projet pédagogique ou culturel, permaculture, aquaponie, aéroponie, etc.

C’est aussi un nouveau langage esthétique qui émerge dans lequel la recherche d’un contraste entre des références agrestes et des univers très urbains s’affirme. Le rustique côtoie les références urbaines dans un jeu de mise en valeur réciproque. Ces initiatives paraissent d’autant plus rencontrer de succès qu’elles prennent place dans des endroits improbables : fermes sur les toits, écopâturage aux pieds de building, jardins potagers au milieux des tours. Dans ces espaces, la nature se traduit par des aménagements tantôt rustiques tantôt très sophistiqués. La traduction formelle fait intervenir le « faire », le « fabriquer », le « faire ensemble », rejoignant en cela un mouvement plus général des aménagements réalisés ou gérés avec le public.

Aventures collectives et participatives ou l’esthétique du « faire ensemble ».

En ville, l’aspiration habitante semble dépasser la seule quête du végétal, même si celle-ci reste forte. Une partie des habitants aspire aussi à semer, planter, jardiner et contribuer à l’embellissement du « cadre de vie ». Plusieurs villes ont d’ailleurs offerts aux citoyens la possibilité de créer des frontages [10] devant chez eux, ou de gérer des portions de l’espace public : jardins collectifs, jardins éphémères dans des quartiers en mutation, jardins de pots, pieds d’arbres – parfois, ces initiatives locales sont simplement facilitées par la nécessité de trouver d’autres modèles de gestion dans un contexte d’abandon des produits phytosanitaires pour des raisons de santé -.

Ces initiatives véhiculent des valeurs festives, sociales ou militantes. Elles fabriquent une esthétique particulière avec ses propres codes où, là encore, le fabriqué, le recyclé, le « fait-main », le bricolé, le détournement, le « care » sont valorisés au travers d’un foisonnement créatif. Les lieux acquièrent très vite une allure « vivante », le sentiment d’être appropriés. Les initiateurs aiment opposer le caractère « habité », « jardiné, « végétalisé par leurs soins » à des espaces jugés trop « techniques » et anonymes, standardisés, impersonnels, stériles, minéraux et surdéterminés. Un équilibre fragile est souvent en jeu entre des espaces trop impersonnels pour être hospitaliers et des lieux renvoyant le sentiment d’être déjà trop investis et appropriés, trop personnalisés pour que tout un chacun puisse s’y sentir accueilli. Dans le cas des jardins partagés, cette appropriation peut aussi se concrétiser par une fâcheuse clôture autour de la parcelle cultivée, réservée à quelques privilégiés au détriment de la pleine jouissance de l’espace public par tout le monde [11]. Lorsque plusieurs initiatives se côtoient, la cohérence d’ensemble n’est pas forcément assurée, aussi intéressantes puissent-elles être individuellement. La lisibilité globale de l’espace devient tout à coup plus difficile quand chacun développe sa propre stratégie de plantation, son mobilier auto-construit, ses équipements, sa clôture.

Quelques paysagistes peuvent être directement impliqués dans l’activation d’initiatives citoyennes à l’instar de l’équipe Coloco [12]. Plus classiquement, des projets de paysagistes-concepteurs offrent des marges de manœuvre, des libertés d’appropriation aux habitants, aux riverains [13], et permettent à ceux-ci de s’approprier l’espace public, de le faire évoluer à leur manière et ainsi de faire œuvre collective, en plantant, jardinant ou en équipant les lieux.

Les quelques mouvements ici brossés font apparaître de nouvelles images, de nouveaux vocabulaires esthétiques liés à la nature dans la ville. Il est difficile de faire le tri entre des dynamiques qui seraient purement conjoncturelles – des effets de mode – et des phénomènes de fond. Pour autant, il semble possible de dégager des tendances lourdes : par exemple, un poids de plus en plus fort des enjeux écologiques, le souhait d’un retour à la pratique, à la fabrication collective des lieux dans la mise en forme des aménagements. Et pour être rigoureux, il faudrait pouvoir distinguer et préciser le concept de « nature en ville », pratique, mais peut-être trop générique pour en apprécier les différentes déclinaisons. Surtout, ces évolutions appellent un travail fin de caractérisation des imaginaires, des représentations, des valeurs sous-tendues derrière les réalisations. C’est aussi, en sus des imaginaires, l’évolution du rapport à la nature dans les usages et dans les pratiques effectives qu’il faudrait pouvoir approfondir et regarder si cela peut amener les pratiques paysagistes à se réinventer.

[1] Dans les références les plus récentes sur le sujet, on pourra notamment se reporter à l »ouvrage de Christophe GIROT, 2016, Le cours du paysage, l’histoire d’un projet sur le monde naturel de la Préhistoire à nos jours, Ulmer, et notamment à la Postface de l’ouvrage « Vers une révolution culturelle dans la nature ».

[2] Cf. Denis DELBAERE, 2010, La fabrique de l’espace public. Ville, paysage et démocratie, Ellipses.

[3] Par exemple : réserve de biodiversité à hauteur de la Presqu’île Rollet à Rouen, ou l’écosite « Parc aux Angéliques » à Bordeaux.

[4] Cf. par exemple : Sylvine PICKEL CHEVALIER, 2009, L’occident face à la nature, à la confluence des sciences, de la philosophie et des arts, Le cavalier bleu éditions. Cf. aussi : Jean VIARD, 2012, Penser la nature, Tiers espace entre ville et campagne, Éditions de l’Aube.

[5] Alain ROGER, 1997, Court traité du paysage, Gallimard.

[6] Buffon, 1778, Les Époques de la Nature

[7] Cf. Hélène GUENIN (ss la dir.), 2016, Sublime, les tremblements du monde, catalogue d’exposition, Éditions du Centre Pompidou-Metz

[8] Alessandra PONTE, 2003, « Desert Testing », in Architecture and the Sciences, Exchanging Metaphors, Princetown Architectural Press.

[9] Op. Cit. Note 1.

[10] Cf. Nicolas Soulier, 2012, Reconquérir les rues : Exemples à travers le monde et pistes d’actions, Ulmer.

[11] Denis Delbaere fournit un beau contre-exemple au travers de l’ »Aménagement du terre-plein de Kenneydylaan, à Heereven (Pays Bas), le temps édificateur », in BanC PubliC n°28, (2016).

[12] Coloco, 2012, Fertiles Mobiles, Cultiver ensemble l’espace public, Ed. Tout Contre.

[13] Par exemple, des projets de voirie qui s’appuient sur le principe du frontage.