Ce texte a été publié le 25/09/2014 sur le carnet en ligne Texture du Temps. Openfield a proposé à l’auteur Malika Rahal de le publier à nouveau dans le cadre de son numéro sur la géopolitique et le paysage.

Voir l’article sur Texture du Temps

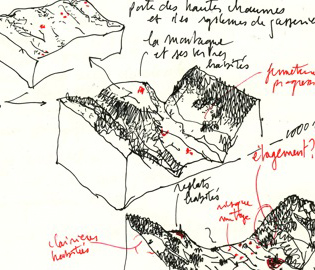

… L’annonce de son enlèvement m’a rappelé une randonnée en montagne, dans ce même parc autour de la station touristique de Tikjda, sous les cèdres et les pins noirs de l’Atlas en 2011. Il y avait à l’époque quelque chose d’un peu osé dans cette promenade, la sensation d’être un brin aventureux, car pour beaucoup de ceux qui avaient connu le parc national avant la guerre civile, l’appréhension était encore trop grande. On parlait de groupuscules terroristes encore actifs en Kabylie, et d’enlèvements crapuleux. Le weekend, des familles et des groupes montaient à la station pour l’après-midi, mais ne s’en éloignaient guère créant une zone d’étrange surpopulation au milieu des chalets ; la foule redescendait avant la nuit. À dix pas de là, la forêt était tranquille.

L’ami qui guidait cette découverte connaissait parfaitement les lieux, et nous sommes restés dans des zones sûres. Mais il se souvenait très bien, quelques années auparavant alors qu’il randonnait sous les arbres, d’avoir trouvé un homme armé dormant roulé dans son sac de couchage, son arme à ses côtés ; il s’était alors esquivé sans bruit. Il se souvenait aussi, durant la Décennie noire que le parc avait été entièrement fermé aux touristes. Pour la randonnée, il avait fallu se rabattre sur un autre massif, mais là aussi les possibilités de marcher se réduisaient comme peau de chagrin. Le terrorisme avait cette façon de limiter l’espace des gens, de leur interdire progressivement des lieux qui étaient les leurs, lieux de vie ou de plaisir, lieux d’activités collectives et de travail.

Mais en 2011, les alentours de la station étaient sûrs, et nous avons marché sans crainte.

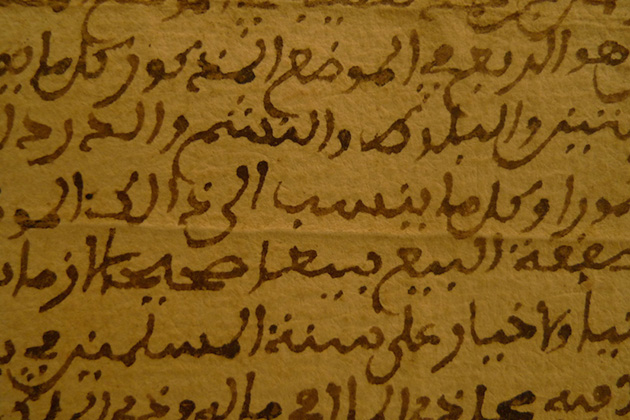

Les traces des guerres d’avant étaient partout au milieu d’un paysage féérique: fioles d’eau de vie des rations de l’armée française dans les sous-bois, qui témoignaient de l’intensité de la présence militaire durant la guerre d’indépendance ; et plus frappantes, parce que fréquentes, ces boîtes de conserves de l’ANP, l’Armée nationale populaire, dont les dates de péremption témoignaient qu’elles dataient toutes de la Décennie noire, de la guerre civile des années 1990 et que l’on trouvait presque à chaque pas.

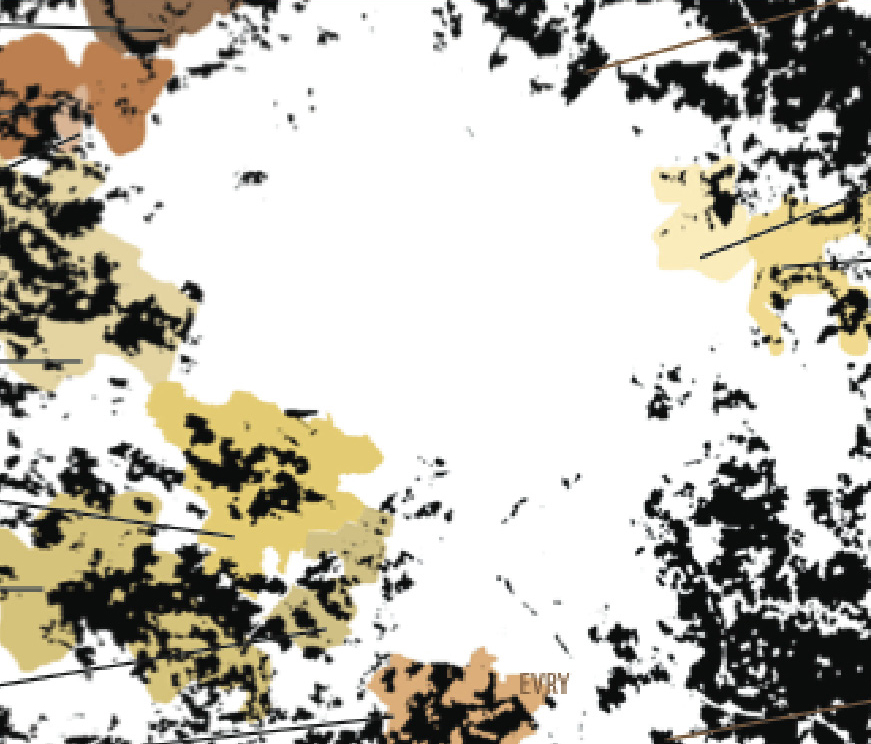

Tikjda a été un lieu de tourisme et de randonnée prisé à partir des années 1930, durant la colonisation française. Les Européen s’y rendaient pour faire du ski ou de la randonnée, et des chalets se sont construits. Les traces du local du Club Alpin Français sont encore visibles entre les arbres. Alentours, les forêts domaniales de cèdres et de pins avaient été constituées à partir de terres spoliées au 19e siècle. Les paysans luttèrent pied à pied contre l’administration, des années durant pour conserver leurs terres, les archives nationales en révèlent les traces.1 L’administration française expropriait encore à tour de bras dans les années 1930 pour constituer le parc naturel du Djurdjura, puis pour créer la station estivale de Tikjda dans les années 1950. Ici comme ailleurs, les paysans spoliés ont dû rêver en 1962 que la révolution leur rendrait leurs terres. Mais aucun État sérieux ne rend jamais la forêt domaniale, symbole de souveraineté, quand bien même il est révolutionnaire.

Contrairement à la rhétorique de 1962 « année zéro », la continuité de l’État a donc prévalu, et les forêts propriétés de l’État français sont passées aux mains de l’État algérien tout frais émoulu de la révolution. Le premier parc national algérien y a été créé en 1983, aboutissement du développement du tourisme national à l’époque du président Houari Boumediene. Un Autrichien, Winfried Müller, alias Si Mustapha Müller, ancien combattant de l’ALN est connu pour avoir été l’artisan du parc, et le premier promoteur de la défense de l’environnement. À lui seul, Mustapha Müller mériterait un ouvrage. On raconte qu’il avait fui un camp de concentration en Autriche durant la Seconde Guerre mondiale ; qu’il avait rallié le Front de l’est et les forces soviétiques, que durant la guerre de libération il avait rencontré des représentants du FLN et avait rejoint l’ALN. On raconte aussi qu’il était proche de Boumediene, et que leurs liens remontaient à la guerre. La plupart des gardes forestiers du parc ont été formés par lui.

Parce qu’elle est à seulement 150 km d’Alger, Tikjda est très présente dans les souvenirs des habitants de la capitale. Pour bien des gens, elle est synonyme de vacances en famille, à l’époque où l’on faisait du camping sauvage, quand les groupes de jeunesse organisaient des camps de vacances. On entend régulièrement dans ces souvenirs la découverte et l’appropriation d’un territoire désormais national, de ses plages, montagnes, forêts et désert, dans les années qui suivent l’indépendance, en même temps que l’émergence d’une classe moyenne, même modeste, susceptible de profiter des installations hôtelières nouvelles construites durant la période Boumediene.

Durant la Décennie noire, le parc, la forêt, la haute montagne représentaient le rough terrain, le terrain hostile idéal pour mener une guérilla. Au cœur de la station, l’hôtel fut occupé par un groupe armé d’une poignée d’hommes. La stratégie de reconquête par l’armée est difficile à établir, même si les traces d’une présence militaire intense sont partout. L’armée, dit-on, aurait échoué à déloger les terroristes de la station et aurait finalement joué des rivalités locales pour reprendre le dessus ; des pans entiers de la forêt auraient été détruits pour ôter toute protection aux groupes armées ; un vaste incendie en 1998 aurait détruit des cèdres centenaires, et pour certains, il se serait agi pour l’armée d’enfumer les terroristes. De fait en 2011, de vastes zones déforestées dans le sud-est du parc étaient visibles, les arbres coupés au niveau du sol, étayant l’idée qu’il avait fallu priver les groupes armés de tout refuge. Nul doute en tout cas que la forêt, le sol, les arbres eux-mêmes portent les stigmates de la guerre civile, et qu’ils ont une histoire à raconter et, tels une archive, nous aiderait à comprendre ce qui s’est réellement passé durant ces années.2

Un témoin algérois m’a raconté le retour en Algérie, dans les années 2000, de sa fille partie à l’étranger durant la guerre alors qu’elle était encore adolescente. La jeune femme avait absolument tenu à voir à Tikdja, lieu de moments heureux de son enfance. Son père l’avait prévenue, tenté de la dissuader : elle serait déçue, la forêt n’était plus ce qu’elle était. Rien n’y a fait, il fallait qu’elle voie. En voiture, sur la route, il a pris le dernier virage avec appréhension, avant de s’arrêter en contrebas pour contempler le parc de loin. À côté de lui, face à la forêt dévastée par la guerre, sa fille n’était que frissons et sanglots. Il n’oublierait jamais ce moment. Le corps de la forêt, lieu du loisir et du plaisir collectif à être ensemble, à se forger entre-soi autour d’un idéal, socialiste peut-être, de modernisation, qui incluait la découverte et la pratique récréative et sportive de l’espace et du territoire fonctionnait comme une métaphore du corps collectif profondément blessé par la guerre civile. Ce qui semble bien avoir freiné le retour des touristes, c’était l’inquiétude sécuritaire, et la difficulté à croire que la région était sûre ; c’était aussi, au moins un temps, la douleur de contempler dans le paysage le miroir des ravages que la guerre avait infligés à ce “nous”.

Dans les deux dernières années, cependant, j’ai senti durant mes séjours en Algérie, renaître timidement, doucement, le plaisir à être ensemble, à organiser de la vie collective et à la faire connaître. (Il y a bien sûr toujours eu de la vie collective, mais au sortir de la guerre, l’envie et la fierté du collectif étaient plus difficiles à percevoir). Comme si la société sortait enfin de la sortie-de-guerre, de la sidération provoquée par la guerre civile. Et parmi les signes de la fin de la sidération, la multiplication des groupes de randonneurs, qui n’étaient plus désormais composés seulement d’aventuriers-têtes-brûlées, mais aussi de groupes familiaux qui allaient passer un moment agréable durant la weekend, faire du sport, penser à leur bien-être. On s’est passé le numéro de téléphone de l’hôtel de Tikjda, d’abord avec un peu d’incrédulité, puis avec plus de naturel. J’ai vu au café de l’hôtel de rares clients faire la morale à un serveur nonchalant et approximatif : il fallait être exigeant avec le service, les tasses à café devaient être plus propres ; que diantre, il fallait montrer un peu d’enthousiasme si on voulait que les gens reviennent ! Dans cet étrange paternalisme, il y avait un désir perceptible de se sortir du marasme, de l’impossible vie normale, de l’impossible vie commune. Tikjda a été pour moi l’un des baromètres de la vie collective, de la disparition progressive de la crainte, de la renaissance de l’envie d’être ensemble.

Depuis 2012, l’on célèbre quotidiennement le vingtième anniversaire des morts de la guerre civile, et leurs noms s’égrainent. Dimanche dernier, jour où l’on a annoncé l’enlèvement d’Hervé Gourdel, c’était le tour de l’économiste oranais Abderrahmane Fardeheb. Point de commémorations officielles, les lois d’amnistie et de Concorde civile ont rendu difficile l’évocation de la tragédie collective, mais des commémorations informelles, associatives, familiales, individuelles, électroniques qui sont partout, et dénoncent toujours le silence des autorités.

C’est dans cette temporalité là, de lutte pour la commémoration et pour les mots, qu’intervient l’assassinat d’Hervé Gourdel, et ses bourreaux le savent bien. C’est aussi dans ce lieu là, où la projection de soi collectivement est si forte, où le rêve d’une Algérie indépendante a pris pour tant de gens des formes si simples et si concrètes qu’elle a été perpétrée. Le geste et la vidéo, destinée à terroriser, réactivent des souvenirs encore trop proches, un traumatisme qui commencent à peine à être mis en mots ; ils interdisent de nouveau des lieux collectifs que l’on se réappropriait avec une lenteur pénible. L’angoisse n’est pas si loin qu’elle ne puisse se réinstaller, les bourreaux le savent. Depuis hier, le temps est suspendu.

Il va nous falloir beaucoup de mots pour ne pas laisser la sidération nous reprendre. Et des promenades en forêt. Il nous faut des promenades en forêt et des randonnées en montagne.

1. Notamment dans la forêt des Azerou ; le conflit pour la terre du douar de Tighrempt (commune mixte de Maillot) par exemple a duré au moins jusqu’en 1938, plus de dix ans après l’arrêté de 1927 portant création du parc naturel du Djurdjura.

2. On ne résiste pas à raconter que depuis quatre ans, un tel projet à été rédigé et proposé à plusieurs institutions finançant la recherche. À leur intérêt, et parfois leur enthousiasme sur le fond, s’est opposée une question lancinante: qu’est-ce que ça nous apprendrait de la guerre et la violence? Pourquoi faire? Qui cela concerne-t-il ? Il faut dire que durant cette période, l’Algérie n’a pas intéressé beaucoup. Nul doute que depuis hier, les mêmes financeront des recherches de court terme, sans terrain désormais trop dangereux, ni travail de fond, pour parer en urgence à la nécessité de savoir.